(পূর্বের অংশের পর)

-শ্রী অলোক ভট্টাচার্য

একটি শিশু যেমন স্বাভাবিকভাবে কৈশোর, প্রাক যৌবনে পৌঁছে যায়, নিয়মিত এই গ্রামটিও কলেবরে ও আর্থিক বলে বেড়ে উঠতে থাকল। যেমন ভাবে কাজের খোঁজে মানুষ শহরে চলে আসে এখানেও তেমন কর্মযজ্ঞে যোগ দিতে কায়িক পরিশ্রম দিয়ে উপার্জনের আশায় আসা মানুষেরা কাছাকাছি তদের মত করে বসতি স্থাপন করতে লাগলেন। জমি পেলেন বিনামূল্যে। ধনবলের সঙ্গে জনবলও বাড়তে লাগলো। ভট্টাচার্যদের বৈষয়িক বুদ্ধির অভাব ছিল। দান-ধ্যান, টোল, শাস্ত্রালোচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যয়ন দিয়ে যে বেশিদিন চলবে না সেটা তারা ভাবেননি। চাষযোগ্য ভূমি বাড়লেও জনসংখ্যাও যেভাবে বাড়ছে তাতে বেশিদিন চলবে না এই চিন্তাতে তারা উদাসীন ছিলেন। লাহিড়ী ও সান্যাল বংশ এ ব্যাপারে বাস্তব বোধের পরিচয় দিয়ে আরও জমি কিনতে শুরু করে ধনবান হচ্ছিলেন। যেটুকু জমি-জমা ছিল ভট্টাচার্যরা তাও রক্ষা করতে পারছিলেন না। (বিক্রি করতে শুরু করলে আত্মীয় বংশের সান্যাল ও লাহিরীরাই তা কিনে নিতে শুরু করে এবং জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৭৭ সালে এদেধে নীলচাষ শুরু হয়েছিল। ১৮৩০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৯৫% হত বাংলাতে। কোড়কদীর সান্যাল ও লাহিড়ীরা ১৯০০ সালের মধ্যেই নীলচাষে বিনিয়োগ করেন। এদের সিইসির নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ আমি দেখেছি।

নীল থেকে প্রভূত উপার্জন করে গ্রামটি বড়লোকের গ্রাম হল।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে অর্থশালী মানুষ কম ছিল; কিন্তু গ্রামটির ভবিষ্যৎ উন্নয়নে এদের অবদান যথেষ্ট। গ্রামের বেশ কিছু মানুষ তখন বিভিন্ন সরকারি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবি। কিন্তু অর্থের সাথে যে আত্মম্ভরিতা দেখা যেত অদ্ভুতভাবে সেটি কোড়কদীতে অদৃশ্য ছিল। গ্রামের যে কোন পারিবারিক বিষয়েও ভট্টাচার্যদের কুলপতির অনুমোদন নেওয়ার একটি অলিখিত প্রথা বিরাজ করত।

আধুনিক সুযোগ সুবিধা বাড়ছে। ব্রাহ্মণদের বাড়িঘর ইঁট-চুনসুরকি, কড়ি-বরগাতে পাকা। প্রতিটি বাড়িরই দোতলা (ভট্টাচার্যপাড়ার দুটি ব্যতীত), সঙ্গে বারান্দা, পাকা নর্দমা, প্রতি পরিবারের নিজস্ব ইঁদারা বা কুয়ো, পাকা শৌচাগার, রাস্তার ধারের দেওয়ালে সন্ধ্যাতে পথচারীদের জন্য প্রদীপ বসানোর ব্যবস্থা, ৬টি স্নানের পুকুর সিঁড়ি সহ (৩টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত)। বাড়িগুলি কাছাকাছি, অনেকগুলিতে দু’ একটি করে দেওয়াল এক (common) লাহিড়ী পারে একটি বড় ছাদ থেকে ছ’টি বাড়িতে নেমে যাওয়া যেত। সে অভিজ্ঞতা আমি নিজেও নিয়েছি। প্রত্যেকটি মূল পরিবারের আলাদা পুজো-মন্ডপ। ১৯০১ সালে আমার বড় জ্যাঠামশাই আঠাশটি দুর্গাপুজোর কথা মনে করতে পেরেছিলেন এবং সেটি তাঁর মুখ থেকেই শোনা। পুজোর দিনগুলিতে প্রত্যেকেরই প্রত্যেক পুজোবাড়িতে নিমন্ত্রণ। প্রজাদেরও। মধ্যাহ্নে প্রসাদ, বলির মাংস।

ক্রমে ক্রমে নীলচাষে অন্ধকার নামতে থাকল। বন্ধও হল। কিন্তু উদ্যমীদের পথ আটকে থাকে না। নীলের বদলে সোনালী ফসলে নজর পরল। সোনালী ফসল = পাট ।

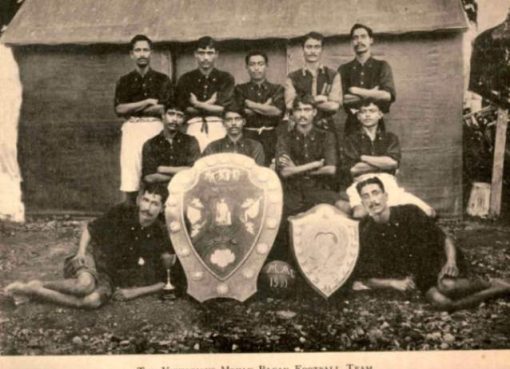

১৮৫৫ সালে রিষড়াতে প্রথম চটকল তৈরী হল। ১৮৬৯ সালে চটকলের সংখ্যা হল ৫ (৯০০ লুম)। এই শিল্পে আরও বিনিয়োগ আসছে। বাংলার পূর্বাংশে পাটের ফলন ও গুণমান ভালো থাকায় নদীপথে পাট বাণিজ্যে নেমে পড়লেন কোড়কদীর বাবুরা। ১৮৫৩তে বোম্বাইতে প্রথম রেল চালু হলেও শিল্প-বাণিজ্য কলকাতা ভিত্তিক। তাই পাট পরিবহনের খরচ কমাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলার পূর্বাংশে রেল যোগাযোগ তৈরী হল। তাই বলা যায়, ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত কোড়কদীর আর্থিক স্বর্ণযুগ। কি নেই কোড়কদীতে এই সময়ে!! সাজানো বাড়িঘর (তিনটে বাড়ি ছিল দুর্গের মত), নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, ১৯০১-H.E. School, ১৯১৩ প্রতিষ্ঠিত হল লাইব্রেরী।

(ক্রমশঃ)

Comment here

You must be logged in to post a comment.