গ্রাম নিয়ে ভূমিপুত্রদের আবেগ চিরকালীন।সবুজে ঘেরা নিটোল ভালোবাসার একখণ্ড দেশের জন্য বহু কৃতি,মহান,মনীষীপ্রতিম মানুষের প্রাণ কেঁদেছে।সারাজীবন গোটা পৃথিবী ঘুরেও শেষটায় নিজের গাঁয়ে এসে ঠাঁই নিয়েছেন – এমন নজির আমাদের চারপাশে কিছু কম না।নিজের গ্রামখানিকে নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টিও তো বিস্তর।

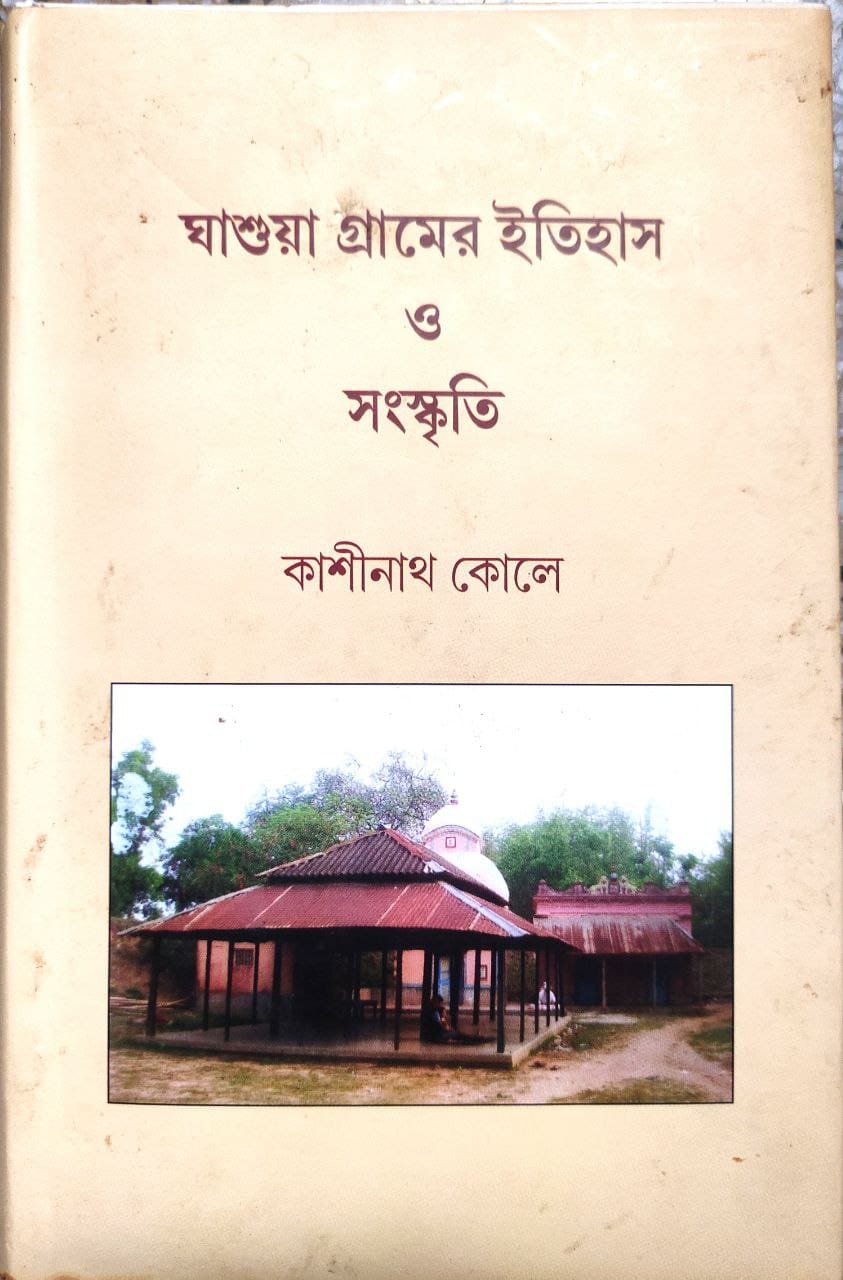

তবে, এক সময় পর্যন্ত এ কথাগুলির বাস্তবতা ছিল প্রশ্নাতীত।বিগত দশ বা পনেরো বছরে,অর্থাৎ অন্তর্জাল তথা স্মার্টফোনবাহিত হ’য়ে গোটা বিশ্ব যেভাবে আছড়ে পড়ল আমার আপনার উঠোনে, তাতে ক’রে আমাদের শতাব্দীব্যাপী চিরচেনা গ্রাম আর গ্রাম রইল কই!!?? প্রতিটি মানুষ থেকে শুরু করে ,মেঠো পথে ওঠা প্রতিটি শব্দ ,মাটির দাওয়ায় দুপুরবাতাসে ভর ক’রে ঘুরে বেড়ানো গ্রাম্য সুঘ্রাণ,মেয়েপুরুষের চেনা অবয়ব,সাজ,পোষাক, মুখের মিঠে গ্রামীণ বুলি, সব যেন এক লহমায় বদলে গেল আমূল। সর্বোপরি গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার,বিদেশে পাড়ি জমানোর হিড়িকে ভেসে যেতে শুরু করল পরিবার তথা সামাজিক কাঠামো। এটা সত্য যে, গ্রাম ছেড়ে কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনপ্রণালীর সন্ধানে মানুষের শহরমুখী হওয়া আজকের নয়।বিগত প্রায় দু শতাব্দী শরেই এ ধারা অব্যাহত। কিন্তু,সে সব ক্ষেত্রেই একটা ‘ফেরা’ ছিল। আশির দশকে জন্মানো শিশুও শৈশবে ‘দেশের বাড়ি’ যাবার আনন্দে উদ্বেল থাকত বছরে চার পাঁঁচবার।তারপরে সে শিকড়ও ক্ষইতে ক্ষইতে এখন তো প্রবাসী সন্তান পাঁচ বছরে একবার দেশে ফিরতে পারে বা চায় কি না সেটাই সন্দেহের। সেই প্রেক্ষিত থেকে দেখতে গেলে শ্রী কাশীনাথ কোলে মহাশয়ের এই প্রয়াস, বড় নিখাদ।এই বই রচনা ক’রে তিনি যেভাবে মাতৃঋণ স্বীকার করতে নত হয়েছেন,তা অনন্য।

তবে, এক সময় পর্যন্ত এ কথাগুলির বাস্তবতা ছিল প্রশ্নাতীত।বিগত দশ বা পনেরো বছরে,অর্থাৎ অন্তর্জাল তথা স্মার্টফোনবাহিত হ’য়ে গোটা বিশ্ব যেভাবে আছড়ে পড়ল আমার আপনার উঠোনে, তাতে ক’রে আমাদের শতাব্দীব্যাপী চিরচেনা গ্রাম আর গ্রাম রইল কই!!?? প্রতিটি মানুষ থেকে শুরু করে ,মেঠো পথে ওঠা প্রতিটি শব্দ ,মাটির দাওয়ায় দুপুরবাতাসে ভর ক’রে ঘুরে বেড়ানো গ্রাম্য সুঘ্রাণ,মেয়েপুরুষের চেনা অবয়ব,সাজ,পোষাক, মুখের মিঠে গ্রামীণ বুলি, সব যেন এক লহমায় বদলে গেল আমূল। সর্বোপরি গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার,বিদেশে পাড়ি জমানোর হিড়িকে ভেসে যেতে শুরু করল পরিবার তথা সামাজিক কাঠামো। এটা সত্য যে, গ্রাম ছেড়ে কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনপ্রণালীর সন্ধানে মানুষের শহরমুখী হওয়া আজকের নয়।বিগত প্রায় দু শতাব্দী শরেই এ ধারা অব্যাহত। কিন্তু,সে সব ক্ষেত্রেই একটা ‘ফেরা’ ছিল। আশির দশকে জন্মানো শিশুও শৈশবে ‘দেশের বাড়ি’ যাবার আনন্দে উদ্বেল থাকত বছরে চার পাঁঁচবার।তারপরে সে শিকড়ও ক্ষইতে ক্ষইতে এখন তো প্রবাসী সন্তান পাঁচ বছরে একবার দেশে ফিরতে পারে বা চায় কি না সেটাই সন্দেহের। সেই প্রেক্ষিত থেকে দেখতে গেলে শ্রী কাশীনাথ কোলে মহাশয়ের এই প্রয়াস, বড় নিখাদ।এই বই রচনা ক’রে তিনি যেভাবে মাতৃঋণ স্বীকার করতে নত হয়েছেন,তা অনন্য।

শুরুতেই লেখক শ্রী যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির প্রসঙ্গ এনেছেন। এমন একজন মানুষ, বাংলা তথা ওড়িশার সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে যাঁর অসীম অবদান। এক বিস্মৃতপ্রায় নাম। কিন্তু এ হেন বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্বের উক্তির উল্লেখে। “যে মানুষ, তাহার বাসভূমির বর্তমান ও অতীত দশা স্মরণ না করে,সে অন্ধ থাকিয়া কাল কাটায়।” এরপর একে একে তিনি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম,শিবরাম যাঁর কথাই বলুন না কেন, সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি। কেন এ ইতিহাস লেখার প্রয়াস?.. কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ‘জীবন শুদ্ধতা পেয়েছে এ গ্রামের সাংস্কৃতিক বাতাবরণে’। ঘাশুয়া গ্রামের ইতিহাসের আলোকে আলোকিত বাংলার শত শত গ্রাম। ‘যশোর খুলনার ইতিহাস’ থেকে শুরু করে শ্রী সুধীর কুমার মিশ্রের ‘হুগলী জেলার ইতিহাস’ অব্দি জেলাভিত্তিক ইতিহাস রচনার বহু প্রয়াস এ অব্দি আমাদের সমৃদ্ধ করেছে।কিন্তু, সে সবই বৃহৎ পরিসরে একটি অঞ্চলকে দেখা। কিন্তু একটি গাঁয়ের প্রতিটি ধুলিকণাকে স্বর্ণকণার মর্যাদায় আখরে গাঁথার সমার্থক হিসেবে সলিল চৌধুরীর গানের কলি “হায় সেই কিষাণের কিষাণীর জীবনের ব্যাথার পাষাণ আমি বহি রে” ম’নে আসে। সেভাবেই, ঘাশুয়া গ্রামের দিনচর্যা থেকে শুরু করে,তার উদ্যম,তার সংস্কার,তার বঞ্চনা,তার গৌরব, তার নির্মাণ,তার আনন্দ,তার প্রকৃতি,তার ভবিষ্যৎ, তার যন্ত্রণা,তার রিক্ততা – সবটাকেই দুই মলাটের যত্নে বেঁধে কাশীনাথ বাবু ধরতে গেলে একটা মডেল গ’ড়ে দিয়েছেন।বাংলার অগণিত গ্রামের ছেলে/মেয়েদের মধ্যে কেউ যদি কোনোওভাবে কখনও ইচ্ছুক হন, তবে এই বইটি অনুসরণ করে খুব সহজেই তথ্যটুকু সংগ্রহ করে লিখে ফেলতে পারবেন সে গ্রামের ইতিহাস।

ঘাশুয়া গ্রামটিকে এই বইতে সার্বিকভাবে ধরার এক নিটোল প্রয়াস দেখা গেছে। বিশ্ব তথা ভারতেতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলির নিরিখে এই গ্রাম,তার অবস্থান স্পষ্ট ক’রে লেখক, পাঠকের নির্ণেয়করণের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। তার ভৌগোলিক এবং বৌদ্ধিক অবস্থানের বিষদ দিয়ে লেখা শুরু করেছেন। সে অঞ্চলের জাত মহাপুরুষদের, শ্রীরামকৃষ্ণ, রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র প্রমুখের কথা ম’নে করিয়ে লেখক এ লেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়েছেন তাঁর পাঠককে।

প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই সেই বিষয়কে কেন্দ্র ক’রে বৃহত্তর ক্ষেত্র অর্থাৎ বিশ্ব আঙিনায় ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী,ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট,মহামানব দের মন্তব্য ইত্যাদির সমাহারে একটা Macro Level থেকে বিষয়টিকে দেখিয়েছেন,এর পর ধীরে ধীরে Zoom in ক’রে ফোকাসে এনে ফেলেছেন ঘাশুয়া গ্রামকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় ‘ঘাশুয়া’ গ্রাম নিয়ে রেখেছেন একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়, এবং সর্বোপরি,এই পর্যালোচনা করতে ব’সে যে দিকটি বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ম’নে হয়েছে,তা হল পুরো বিষয়টাই লেখক দেখেছেন,এঁকেছেন,বিধৃত করেছেন দেশজ ধারার আঙ্গিক থেকে।

বিষয় বিভাগের কথা আলাদা করে কিছু বলছি না,কারণ ছবিতে সূচীপত্র দেওয়া থাকল।

গ্রাম হিসেবে ঘাশুয়ার স্বাভাবিক ধর্মকেন্দ্রিক বিকাশকে লেখক অত্যন্ত সহজভাবেই দেখিয়েছেন।উল্লেখ করেছেন,গ্রামের আদি প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ শিবতলার কথা। নেহাৎ কথার কথা হিসেবেই যে ‘প্রাণকেন্দ্র’ শব্দটি ব্যাবহার করেন নি,তার প্রমাণ মেলে গোটা পর্ব থেকে।কেমন করে গ্রামবাসীদের জীবনপ্রবাহের খাতস্বরূপ হয়ে উঠেছে এই মন্দির,রয়েছে তার সরল অথচ মনকাড়া বর্ণনা। শিবতলায় বসা কৃষ্ণের বাসন্তীক দোল উৎসব, চৈত্রের গাজন,চড়ক,ঝাঁপ,বাণফোঁড়,নীলষষ্ঠীর মেঠো বর্ণনা, আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় অভ্যস্ত পাঠককে যেন এক রূপকথার ভূমিতে নিয়ে যায়।বিপন্নতায়,রোগে,শোকে যে এই শিবতলায় এসে বুক অএতে দেওয়া যায়, সবকিছু থেকে উদ্ধার পেতে – এ বাস্তবও ত আজ অন্ত্ররজাল মোহিত পাঠকের কাছে গল্পকথামাত্র। শিবমন্দিরটির বিশেষত্বহীন গড়ন অথচ মূর্তির কলিঙ্গ শৈলী মূহুর্তে যেন ছবি বুনে দেয় পাঠকে চোখে যে ছবির আনাচকানাচে রয়েছেন ধর্মঠাকুর,মা শীতলাও। যদিও শিবমন্দির কে কেন ‘উদয়মণির মাড়ো’ বলা হয়,তার ব্যাখ্যা নেই।

আবার উলটোদিকে মেলায় সেজে আসা বহুরূপীকে আর এক কথায় বলা ‘সঙদার’ শব্দটিও বহুরূপীকে নতুন রূপে নিয়ে আসে। বহুক্ষেত্রে মন্দির,হাসপাতালে, বিদ্যালয় পুকুর -ইত্যাদি সংস্কারের কথা শোনা যায়। এই বইয়ের এক চমকপ্রদ অধ্যায় হল শ্মশান সংস্কার। রোহিনী খাঁয়ের উদ্যোগে কিভাবে দুর্গম,হাড় হিম করা শ্মশান পরিচ্ছন্ন হ’য়ে ফুটবল মাঠে রূপান্তরিত হল,বড় সজীব সে বর্ণনা। এর পরের পর্ব অর্থাৎ ঘাশুয়া গ্রামের নিজস্ব সেরা ফুটবল দল তৈরী এবং সেই ফুটবল দল অর্থাৎ ত্রিশক্তি জয়হীন্দ ক্লাব-এর সফরে কত যে চমকপ্রদ সব কাহিনী,পড়তে পড়তে সুবিখ্যাত বাংলা ছায়াছবি ‘ধন্যি মেয়ে’র কথা ম’নে পড়তে বাধ্য।

কিন্তু চমকের এখানেই তো শেষ নয়। সংস্কারকৃত শ্মশানভূমিতে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র,অবৈতনিক বিদ্যালয়,পল্লী-বেতার গোষ্ঠীর একত্রীকরণ, ফুটবল খেলার উপযোগী মাঠ,সংগীত শিক্ষার আসর,বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চরকা কাটা – এভাবেই তিলে তিলে গ্রাম পা বাড়ায় সাবালকত্বের পথে।খড়ের চাল আর বাঁশের দেওয়াল নির্মিত ‘স্বামীজি মিলন সমাজ’, ‘প্রফুল্ল পাঠাগার’ সব পেরিয়ে এখন সেখানে সুউচ্চ অট্টালিকা।ঘাশুয়া গ্রাম গড়ে তুলেছে তার নিজস্ব জনতা হাইস্কুল। ” শতশত ছেলেমেয়ে যেখানে আজ জ্ঞানার্জন করতে আসে “।

কিন্তু চমকের এখানেই তো শেষ নয়। সংস্কারকৃত শ্মশানভূমিতে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র,অবৈতনিক বিদ্যালয়,পল্লী-বেতার গোষ্ঠীর একত্রীকরণ, ফুটবল খেলার উপযোগী মাঠ,সংগীত শিক্ষার আসর,বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চরকা কাটা – এভাবেই তিলে তিলে গ্রাম পা বাড়ায় সাবালকত্বের পথে।খড়ের চাল আর বাঁশের দেওয়াল নির্মিত ‘স্বামীজি মিলন সমাজ’, ‘প্রফুল্ল পাঠাগার’ সব পেরিয়ে এখন সেখানে সুউচ্চ অট্টালিকা।ঘাশুয়া গ্রাম গড়ে তুলেছে তার নিজস্ব জনতা হাইস্কুল। ” শতশত ছেলেমেয়ে যেখানে আজ জ্ঞানার্জন করতে আসে “।

এ বইয়ের দুটি অধ্যায়কে আমি একই সূত্রে গাঁথতে চাইব। দ্বারকেশ্বর নদী আর স্বাধীনতা আন্দোলনে ঘাশুয়ার ভূমিকা। দুইই যেন হারানোর এক বিষাদ উপাখ্যান। সিন্ধু,মিশর প্রভৃতি প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির গ’ড়ে ওঠা থেকে লোকজীবনে নদীর মাতৃস্বরূপা ভূমিকার কথা আমরা কে না জানি। চাষাবাদের পলি যোগান থেকে শুরু ক’রে দুষণহীন স্বল্পতম মূল্যের পরিবহন থেকে মানুষের রোজের খাবারের মাছ যোগানো – যেন এক নিশ্চুপে পাশে থাকা উপকারী বন্ধু। কোনো বর্ষার ঋতুতে যদি বা সে উপদ্রব হয়ে আসে, সে ক্ষতি পুষিয়ে দেয় বিপুল পলির যোগানে দ্বিগুণ ফসল ফলিয়ে। এ হেন প্রাণস্বরূপা খুন হয় একটু একটু ক’রে… তিলে তিলে…সংকর জাতের বীজপ্রয়োগের জন্য প্রয়োজনের অঢেল জল তোলা হতে থাকে, ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে শূন্য করে ফেলা হয় নদীগর্ভ আর কফিনে শেষ পেরেক লাগায় বালি মাফিয়ারা। ফলে ঐ বিস্তৃত নদীবক্ষ আজ চোরা খাল কোথাও,কোথাও বা চাষজমি। অবশিষ্ট যেটুকু ছিল, দ্বারকেশ্বর থেকে বেরোনো ছোট শাখা ‘ঝুমঝুমি’ তার মূল প্রবাহ নিয়ে বৃদ্ধা মায়ের মতই নিঃস্ব,রিক্ত,শূন্য করে দিয়েছে এই দ্বারকেশ্বরকে। উন্নয়ণের নামে সস্তা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার ফিকিরে আচমকাই সুবিশাল ব্রিজ গ’ড়ে ওঠে দ্বারকেশ্বরের বুকের ওপর। নদীর ভাঙা পাঁজর কখানাও বুঝি গুঁড়িয়ে যায়। কচুরিপানা, শরবন আর আগাছার কবরে তলিয়ে যেতে থাকে দ্বারকেশ্বর।

ঠিক যেমন ক’রে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া নামগুলি। প্রাণকে বাজী রেখে যে বিপ্লবীরা একত্র হতেন,ইস্তেহার লিখতেন,প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ধরতেন অস্ত্র, নিরক্ষর গ্রামবাসীদের শেখাতেন স্বাধীনতার মর্ম – কেউউ তাঁদের আজ ম’নে রাখে নি। ‘আরামবাগ গান্ধী’ প্রফুল্ল সেন নেহাৎ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তাই,তাঁর নাম লোকের জানা, কিন্তু যে সম্পন্ন গৃহস্থ লক্ষ্মীকান্ত জানা স্বাধীনতা আন্দোলনের সহযোগী হয়ে হারিয়েছিলেন নিজের প্রভূত জমি,যে দুলাল সামন্ত,সাধন সামন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি অব্দি পেয়েছিলেন, ঘাশুয়া গ্রাম আজ তাঁদের ঠেলেছে বিস্মরণের গহ্বরে ঠিক দ্বারকেশ্বর নদীটির মতই।

অধ্যায় রয়েছে গ্রামের স্কুল ও পাঠাগার নির্মাণ নিয়ে। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন গ্রাম ছাড়লেও, কাশীনাথবাবুর গ্রামের প্রতি আনুগত্য স্পষ্ট হয় এই বিদ্যালয় ও পাঠাগার গড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িত অগণন ঘটনার স্মরণ ও উল্লেখে। স্কুল গ’ড়ে ওঠার গৌরবটুকুই নয় শুধু, প্রদীপের নীচের অন্ধকারটুকুও তিনি দেখাতে কার্পণ্য করেন নি। অশিক্ষক কর্মীকে বঞ্চনার কারণে সেই বৃদ্ধা কি চরম অর্থসঙ্কটে পড়েছিলেন তাঁর বার্ধক্যে অসহায় প্রতিবন্ধী সন্তান নিয়ে – মরমী স্বজনের মত সে কথার উল্লেখ করেছেন। নানান পর্যায়ে স্কুল কমিটির অপারগতা, বিশ্বাসভঙ্গের কথা যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন,তেমনই নন্দলালবাবুর মত মানুষের কথাও লিখেছেন যথাযোগ্য মর্যাদায় যিনি স্কুলগঠনে একটা সিংহভাগ অর্থ দান করার পরেও তাঁর নামাঙ্কনে রাজী হন নি। বলেছিলেন, জনগণের চাহিদায় এবং প্রচেষ্টায় এই স্কুল,তাই তার নামে সেই জনগণের কথাই বলা থাক। সেই থেকে স্কুলের নাম হয় ‘ঘাশুয়া জনতা হাইস্কুল’। এরপর নানা পর্যায়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ,অন্যায় – এগুলির সবিস্তার উল্লেখ ভবিষ্যতের কাছে এ সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি তুলে ধরার এক মান্য দলিল হিসেবে কাজ করবে।

একই কথা প্রযোজ্য ঘাশুয়ার পাঠাগার ও প্রাইমারী স্কুল সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি সম্পর্কেও। .. ঘাশুয়ার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখক এই গ্রামের মাটির গন্ধ মাখা নিজস্ব প্রয়াসে। মনসা কীর্তন, ‘শিবায়ন’ (অর্থাৎ শিব সংকীর্তন)থেকে শুরু ক’রে গ্রামীণ যাত্রাপালা,সারারাতব্যাপী যাত্রায় পাড়ার দুবেলা দেখা হওয়া মানুষজনের হঠাৎ ক’রে রাজা,মহারাজা হয়ে স্টেজে উঠে অভিনয় – তার মাধুর্য্যই আলাদা। গ্রাম্য কত দল রয়েছে কীর্তনের জন্য। নামকীর্তন, পালাকীর্তন ছাড়াও, ‘ডাকঘর’,’নবান্ন’,’খ্যাতির বিড়ম্বনা’,প্রভৃতি নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে ঘাশুয়ায় এক নিটোল, পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন সেখানকার মানুষজন,যা,বর্তমানে, বলা বাহুল্য স্মার্টফোনমুখী হয়ে পড়েছে অনেকাংশে। কীর্তনের চর্চ্চা করা বাদ দিয়ে একটা ফোন নিয়ে ব’সে পড়া অনেক সহজ। নাটক মহড়ার বড় পরিশ্রম, তাই ডিজে বক্স বাজিয়ে তার বিকল্প। এভাবে গ্রামের নিজস্ব যা,সবকিছুই আজ বিপদগ্রস্ত।

বাংলার সংস্কৃতি কখনোই ধর্ম বিচ্ছিন্ন নয়,তাই বার,ব্রত পূজাপার্বণ সবই উল্লিখিত হয়েছে সযত্নে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে গ্রামে ১৯৭১ এ হওয়া প্রথম দুর্গাপূজার পুঙখানুপুঙখ হিসেব যে যত্নে,মমতায় তুলে ধরেছেন লেখক – তাতে আবারও গ্রামের প্রতি তাঁর সার্বিক ভালবাসাই প্রতিফলিত।

এ অব্দি যা বলা হল,সবই গ্রামীণ চরিত্রের সঙ্গে মেলে।কিন্তু যা একেবারেই ব্যতিক্রম, তা হল এ গ্রামের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চ্চা। জয়দেব চক্রবর্তী ও শিবরাম রাজপণ্ডিত কর্তৃক বিষ্ণুপুর ঘরানার যে সাঙ্গীতিক প্রবাহ এ গ্রামকে সমৃদ্ধ করেছে,তা সত্যিই যেন ঘাশুয়ার সুপ্ত নান্দনিকতার পরম প্রকাশ।

ক্রিয়াযোগের যে আশ্রমটির কথা বলা হয়েছে, তা বড় সুদৃশ্য ও সুব্যাবস্থাপনায় রয়েছে। কিন্তু ক্রমশ আশ্রমমুখী মানুষের সংখ্যা কমে আসছে। লেখক যে যত্নে রোহিনী খাঁয়ের নির্মিত আশ্রমের কথা বিধৃত করেছেন, তা প্রমাণ করে এই আশ্রম কতখানি গৌরবচিহ্ন বহন করছে। কালীমন্দিরের বর্ণনায় এসে সাধকশ্রেষ্ঠ আগমবাগীশ বংশের বিশদ জানা পাঠকের কাছে অবশ্যই বাড়তি পাওনা। তবে বলি প্রসঙ্গে লেখক যে নিন্দাসূচক বক্তব্য রেখেছেন, তা অবশ্য একপাক্ষিক ম’নে হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ যেমন সত্য,তেমনই শাক্ত উপাসনায় ‘বলি’র যে গুরুত্ব শাস্ত্রে বর্ণিত তারও উল্লেখ কাম্য ছিল।

গ্রাম্য খেলাধূলার প্রসঙ্গে ‘চিকেমার’ খেলার কথা, মেলা পার্ব্বণ অংশে ‘সহেলা মেলা’র কথা বা লুপ্তপ্রায় ব্যাবহার্য বস্তুতালিকায় ‘কাঁপা’, ‘ঢেরা’ প্রভৃতি শব্দ নাগরিক সভ্যতার মানুষের কাছে নতুন জগৎকে চেনায় যেন।

গ্রামের কথা বলতে গিয়ে কেবলমাত্র মানুষজনই নন, মৃত সুবিশাল অশ্বত্থ গাছটির কথাও লেখক ভোলেন নি। যেমন ভোলেন নি ঘাশুয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি যেমন ‘তালিত’, ‘ডোঙ্গল’,’ডহরকুণ্ডু’,মহিষঘোট প্রভৃতির পরিচয়ও প্রতিনিয়ত দিয়ে যেতে।

গ্রামের কৃতি সন্তান,পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল সেন এ গাঁয়ের ভূমিপুত্র। তাঁর কথা যেমন বিস্তারিতভাবে বলেছেন লেখক শ্রদ্ধাশীল হয়ে, তেমনই গ্রামের প্রতিটি সাধারণ মানুষ,যিনি মৃৎশিল্পী,যিনি মৎস্যশিকারী,যিনি যাত্রা অভিনেতা,যিনি কৃষিকর্মী,যিনি গানের দলের অধিকারী, যিনি সুদক্ষ শ্রীখোল বাদক,যিনি সালিশী কর্তা – এঁদের প্রত্যেকের ছবি সহ পরিচয়জ্ঞাপন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ঠিক যেন ম’নে হয় গ্রামের পথে সদ্য পা রাখা নতুন কোনো মানুষকে এক এক ক’রে সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন।

সব মিলিয়ে বইটি, নিজের গ্রামকে,শিকড়কে ভালোবাসার এক অমূল্য দলিল হয়ে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে শুরুতেই শ্রী হরিপ্রসাদ মেদ্দার লেখায় বারবার তার প্রকাশ ঘটেছে।অত্যন্ত সুললিত সুন্দর গদ্যে যে প্রাককথন তিনি করেছেন, তা অনবদ্য। কেবল শেষপর্বে কাশীনাথ বাবুকে শিবের যে নানান রূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন, সেটা তাঁর স্নেহপরায়ণতার প্রবল প্রকাশ ব’লেই আমাদের বুঝতে হবে।….শেষপর্বে আবারও উল্লেখ করতে হয়, কাশীনাথ বাবু যে উদ্যোগ নিয়েছেন,তা সত্যিই দৃষ্টান্তস্বরূপ।

Comment here

You must be logged in to post a comment.