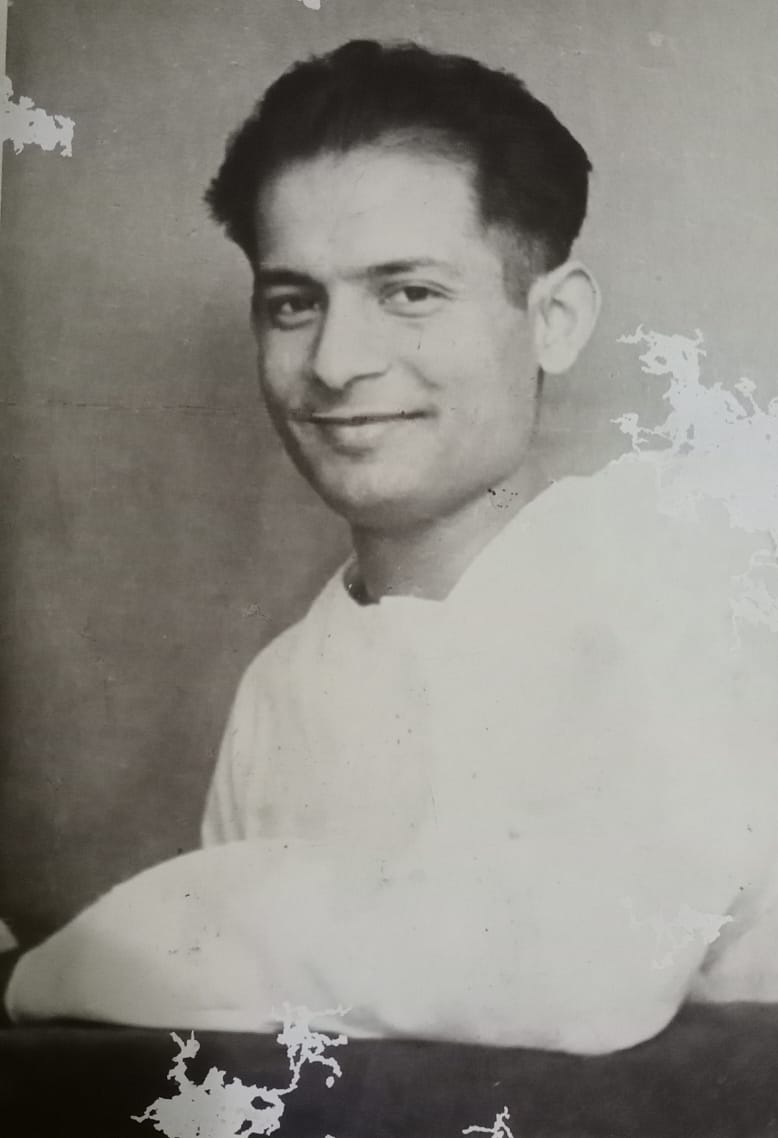

কৈশোর- প্রারম্ভেই ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মেদিনীপুরে ছাত্র-জীবনের এক শুভ মূহুর্ত্তে উর্দ্ধতন কলেজের ছাত্র-বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের অগ্নি-স্পর্শে এসে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুব্ধ হন। তাঁর সহপাঠী ও সমসাময়িক তরুণদের মধ্যে অচিরে স্বদেশসেবায় নিবেদিত প্রানোচ্ছল এক গোপন তরুণ বিপ্লবী দল দানা বেঁধে ওঠে। এই দল অল্পকাল মধ্যে দীনেশ গুপ্তের পরিচালনায় ঐতিহাসিক বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বিভি)-র শাখারূপে সামরিক শৃঙ্খলায় প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠে। অচিরে ইউনিট কমান্ডারদের মধ্যে যাঁরা নির্বাচিত হলেন, ক্ষিতিপ্রসন্ন তাঁদের অন্যতম। নিয়মিত পঠন-পাঠন, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষা ও লোকসংগ্রহের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল, কঠোর মন্ত্রগুপ্তির অন্তরালে। এক সুযোগে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তাঁদের সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করলেন (১৯২৯)। অত্যল্প কাল পর, দলের প্রয়োজনে দীনেশ গুপ্ত ঢাকা ফিরে গেলেন।

কৈশোর- প্রারম্ভেই ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মেদিনীপুরে ছাত্র-জীবনের এক শুভ মূহুর্ত্তে উর্দ্ধতন কলেজের ছাত্র-বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের অগ্নি-স্পর্শে এসে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুব্ধ হন। তাঁর সহপাঠী ও সমসাময়িক তরুণদের মধ্যে অচিরে স্বদেশসেবায় নিবেদিত প্রানোচ্ছল এক গোপন তরুণ বিপ্লবী দল দানা বেঁধে ওঠে। এই দল অল্পকাল মধ্যে দীনেশ গুপ্তের পরিচালনায় ঐতিহাসিক বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বিভি)-র শাখারূপে সামরিক শৃঙ্খলায় প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠে। অচিরে ইউনিট কমান্ডারদের মধ্যে যাঁরা নির্বাচিত হলেন, ক্ষিতিপ্রসন্ন তাঁদের অন্যতম। নিয়মিত পঠন-পাঠন, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষা ও লোকসংগ্রহের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল, কঠোর মন্ত্রগুপ্তির অন্তরালে। এক সুযোগে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তাঁদের সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করলেন (১৯২৯)। অত্যল্প কাল পর, দলের প্রয়োজনে দীনেশ গুপ্ত ঢাকা ফিরে গেলেন।

বিভি-র দলীয় কাজকর্মের গুরু-ভার যাঁদের উপর নিশ্চিত নির্ভাবনায় ন্যস্ত হল, নিঃসন্দেহে ক্ষিতিপ্রসন্ন তাঁদের অন্যতম।

বিভি-র ঢাকা কেন্দ্রের প্রথম সারির অফিসার বিনয় বসুর লোম্যান হডসনের বিরুদ্ধে লোমহর্ষক অভিযান (১৯৩০) স্বভাবতই মেদিনীপুর বিভি শাখাকে উদ্বেল করে তুলল। তারপর বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের অবিশ্বাস্য নৈপুণ্য ও সফলতা এবং মহামূল্য আত্মদানের বার্তা বিভি-র মেদিনীপুর শাখার অন্তরে বিদ্যুৎস্পর্শ এনে দিল। আত্মোৎসর্গের কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কলিকাতা হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে মেদিনীপুর সাহার যোগসূত্রের মধ্যে ক্ষিতি সেন হলেন অন্যতম। যথাবিধি নির্দেশনামা, নির্বাচন এবং প্রস্তুতি দ্রুত অগ্রসর হল।

মেদিনীপুরে বিভি-র ঐতিহাসিক সশস্ত্র অভিযান শুরু হয়ে গেল। একে একে তিন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট – পেডি (৭ই এপ্রিল, ১৯৩১), ডগলাস (৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২) এবং বার্জ (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩) আক্রান্ত এবং ধরাধাম থেকে অপসৃত হলেন। বিভি–র এক মেদিনীপুর শাখাকেই উৎসর্গ করতে হল এই সাতজন হীরের টুকরো সতীর্থকে, শহীদের গৌরবে – প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, অনাথ পাঁজা, মৃগেন্দ্র দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ ও নবজীবন ঘোষ। ক্রমে ক্রমে এঁদের অপরাপর সহকর্মীরা তথাকথিত বিচারে বা নির্বিচারে দীর্ঘকালের জয় বন্দী হলেন এবং অনেকেই অকথ্য নির্যাতনে নির্যাতিত হলেন।

বলা বাহুল্য, এঁরা সবাই ছিলেন ক্ষিতিপ্রসন্নের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং দুর্গম পথের সহযাত্রী। ভয়, প্রলোভন, নির্যাতন প্রভৃতি কোন কৌশল প্রয়োগেই এঁদের মন্ত্রগুপ্তি ভেদ করা ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

ক্ষিতিপ্রসন্ন অন্যান্য বিভি সদস্যদের সঙ্গে বাংলা এবং বাংলার বাইরে (দেউলি) প্রায় ১২ বছর বন্দী থাকেন। মাঝখানে অল্পকালের জন্য একবার ছাড়া পেলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে আবার বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন এবং যুদ্ধশেষে মুক্তি পান। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর স্মরণীয় ভূমিকার জন্য তাঁকে তাম্রপত্র দ্বারা সম্মানিত করেন।

ক্ষিতিপ্রসন্ন অন্যান্য বিভি সদস্যদের সঙ্গে বাংলা এবং বাংলার বাইরে (দেউলি) প্রায় ১২ বছর বন্দী থাকেন। মাঝখানে অল্পকালের জন্য একবার ছাড়া পেলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে আবার বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন এবং যুদ্ধশেষে মুক্তি পান। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর স্মরণীয় ভূমিকার জন্য তাঁকে তাম্রপত্র দ্বারা সম্মানিত করেন।

জেল-জীবনেও তিনি প্রতি মুহূর্ত গভীর অধ্যয়ন, সামরিক ও অসামরিক চর্চায় এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি দিতেদিতে সার্থক করেন। কারামুক্তির পর শ্যামাপ্রসাদ কলেজে (একাদিক্রমে ২৬ বছর) এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে কমার্স এবং সাধারণ অর্থনীতিশাস্ত্রে অধ্যাপনা করে গেছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম হয়ে ‘নিশানা’-র বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে ‘স্বদেশ কল্যাণ রিসার্চ ইনস্টিটিউট’-এর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

পরিশেষে, একটি কথা বলা অবশ্য প্রয়োজন। তৎকালীন যুগে, বৈপ্লবিক সংগ্রামের সাথী হতেন শুধু বিপ্লবীরাই নয়, তাঁদের গৃহের অন্তঃপুরে বসবাসকারী নারীরাও। কিন্তু তাঁদের ভূমিকা অনেকটাই উহ্য থেকে যায়, দুর্ভাগ্যবশতঃ। নিঃসন্দেহে, বিপ্লবে স্ত্রীর ভূমিকা তাঁর বিপ্লবী স্বামীর ভাত রেঁধে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা, প্রয়োজন বিশেষে তিনিও অগ্রবর্তিনী হন শস্ত্র সমেত। প্রাচীন, এমনকি আধুনিক ভারতবর্ষেও এহেন মহিয়সী নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। রাণী দুর্গাবতী, ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈ, বঙ্গের ভুরশুট রাজ্যের রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী প্রমুখ তার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত।বাঙ্গালী বিপ্লবী পরিবারগুলিতেও দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের এহেন উদাহরণ পাওয়া যায় অক্লেশে। তাঁরা মূলত দূত বা সংবাদবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। এক অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ, ধরা পড়লে কঠিন সাজা অবশ্যম্ভাবী কিন্তু কেউই পিছিয়ে আসতেন না। স্বদেশী যুগে এই সংবাদ আদানপ্রদানের এক মাধ্যম ছিল কাঁথা — স্থানীয় ভাষায়, স্বদেশী কাঁথা। তাতে সুঁচ সুতোয় ফুটিয়ে তোলা হতো সংকেত বাক্য। ক্ষিতিপ্রসন্নের সহোদরা রমা, তখনো দ্বাদশী, এই ভয়ঙ্কর কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েও এই কাঁথা পৌঁছিয়ে দিতেন নির্দিষ্ট স্থানে।

আজ তার শতবর্ষ পরে প্রায় সেই আগ্নেয় চেতনা, স্বার্থত্যাগের প্রবল ইচ্ছে গতি হারিয়েছে। তবুও, পুনর্জাগরণের প্রত্যাশায় কাঞ্জিকের এই সশ্রদ্ধ স্মরণ।

(কৃতজ্ঞতা: ডঃ দেবাশীষ সেনগুপ্ত, শ্রীমতী রত্নোত্তমা সেনগুপ্ত)

Comment here