– শ্রী সৌগত বসু

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব খুব বেশী। সে কারণে বড্ড বেশী হিন্দু-গন্ধী। তাই হয় বাংলা ভাষার গুরুত্ব, প্রভাব সব খর্ব করতে হবে। না হয় ভাষার চরিত্রটাই বদলে দিতে হবে। হাতে গোনা যায় এমন দু’এক জন বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে – গত শতাব্দীর শুরু থেকে এই নিয়ে যারপরনাই ক্ষুব্ধ ছিল অবিভক্ত বাংলার মুসলমান সমাজ। আর সেই জোরে কয়েক বছর পর থেকে একই লক্ষ্য নিয়ে সলতে পাকাতে শুরু করেছিল মুসলিম লীগ। আরো কয়েক বছর পরে – তখন ১৯৪০। মাত্র বছর তিনেক আগে – খানিকটা কংগ্রেসের বদান্যতায় আর বাকিটা কংগ্রেসেরই খামখেয়ালিপনায় – প্রথম বার অবিভক্ত বাংলার মসনদে চড়ে বসার সুযোগ তখন পেয়ে গিয়েছে মুসলিম লীগ। তাই অবিভক্ত ভারতের মধ্যে একমাত্র ‘মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ’ অবিভক্ত বাংলাতেই তখন ক্ষমতার অলিন্দে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। অথচ ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পরে অবিভক্ত বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা ঠিক এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

প্রেক্ষাপট :

১৯৩১-এর দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক, ১৯৩২-এর কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড আর ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন মোতাবেক সেই সময়ের অবিভক্ত ভারতের সবক’টা প্রদেশের অ্যাসেমব্লীর নির্বাচন হয়েছিল ১৯৩৭-এ। উদ্দেশ্য ছিল – পররাষ্ট্র আর প্রতিরক্ষা – শুধু এই দুই বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে – পুলিশ, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত সমেত বাকি সব কিছুর ক্ষমতা প্রদেশগুলোর নির্বাচিত সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতীয়দের হাতে সায়ত্ত্বশাসনের অধিকার তুলে দেওয়া। আর সেটা করতে গেলে প্রত্যেকটা প্রাদেশিক অ্যাসেমব্লীতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সব গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই অছিলায় – নির্বাচনের সেই নতুন ব্যবস্থায় মুসলমানদের জন্যে আলাদা করে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রত্যেকটা প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেমব্লীতে। মুসলমানরা যে সব প্রদেশে সংখ্যালঘু সেখানে তো বটেই। এমনকি সিন্ধ, অবিভক্ত পঞ্জাব, অবিভক্ত বাংলার মতন প্রদেশেও। যেখানে আবার মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। তার ওপর আবার তফসিলি জাতি, জন জাতি, ইউরোপীয়, অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান, ভারতীয় খৃস্টান ইত্যাদি বাকি ধর্ম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়, ভূস্বামী, বণিক সভা, শ্রমিক ইউনিয়ন-এর মতন নানা পেশা গোষ্ঠীর মানুষের জন্যে আলাদা করে আসন সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবিভক্ত পঞ্জাবে শিখদের জন্যে আলাদা করে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও অদ্ভুত ভাবে সাধারণ হিন্দুদের জন্যে কোনও প্রদেশেই আসন সংরক্ষণ করার কোনও ব্যবস্থা রাখা হয় নি। হিন্দুরা সংখ্যাগুরু এমন প্রদেশগুলোতে তো নয়-ই। আবার হিন্দুরা যেখানে সংখ্যালঘু সেখানেও নয়। সাধারণ হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল অসংরক্ষিত আসনগুলো থেকে। যে আসনগুলোতে ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার ছিল সকলের।

যদিও সংরক্ষণের এতো সব সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৭-এর নির্বাচনে গোটা দেশ জুড়ে মোট ১১ টা প্রদেশের সব ক’টাতেই কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছিল মুসলিম লীগ। এমনকি একদম খালি হাতেও ফিরতে হয়েছিল বিহার, উড়িষ্যার মতন কয়েকটা প্রদেশ থেকে। সরকার গড়ার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারে নি কোনও প্রদেশেই। ব্যতিক্রম বলতে শুধু অবিভক্ত বাংলা। প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৭-এর নির্বাচনে মুসলমানদের জন্যে অবিভক্ত বাংলার ২৫০টা আসনের অ্যাসেমব্লীতে আলাদা করে সংরক্ষিত করা ছিল ১১৯টা আসন। আর তারই মধ্যে ৩৭টা আসনে জিতে প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছিল মুসলিম লীগ। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ ছাড়াও অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে অন্যতম প্রধান শক্তি তখন কৃষক প্রজা পার্টী। ছোট জমির মালিক আর একেবারে ভূমিহীন মুসলমান কৃষকদের পাশাপাশি তেমনই আর্থসামাজিক অবস্থার হিন্দু কৃষকদের একটা অংশ ছিল তাদের জনসমর্থনের ভিত্তি। তাও সেটা প্রধানতঃ অবিভক্ত বাংলার পূর্ব অংশ থেকে। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে তারা জিতেছিল মুসলিম লীগের থেকে ১টা কম – ৩৬টা আসন। আরেক দিকে মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের মধ্যে কোনও আসন জিততে না পারলেও সব মিলিয়ে ৫৪টা আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হয়েছিল কংগ্রেস।

১৯৩৭-এর নির্বাচনের পরে ইউনাইটেড প্রভিন্স, সেন্ট্রাল প্রভিন্স, বিহার, উড়িষ্যা আর মাদ্রাজ – এই ৫টা প্রদেশে একার ক্ষমতায় সরকার গড়লেও – প্রয়োজনীয় সংখ্যা না থাকায় পরে বোম্বে, আসাম আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের সাথে হাত মিলিয়ে জোট সরকার গড়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে অবিভক্ত বাংলায় জোট করার জন্যে কৃষক প্রজা পার্টীর নেতা ফজলুল হকের প্রস্তাব আবার পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই কংগ্রেসই। আর সেটাও কোনও কারণ না দেখিয়ে। কংগ্রেসের এহেন পদক্ষেপ মুসলিম লীগের মতন মৌলবাদী ইসলামিক শক্তির সামনে রাস্তা খুলে দিয়েছিল অবিভক্ত বাংলার মতন এমন একটা প্রদেশে সরকার গঠন করে শাসন ক্ষমতায় তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে। ১৮৭১ আর তারপরের সব ক’টা জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী যে প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর হিন্দুরা সংখ্যালঘু।

যদিও অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৭-এর প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলীর নির্বাচনে মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত আসনে মুসলিম লীগের সাথে মুখোমুখি লড়াইটা কংগ্রেসের নয় – আসলে হয়েছিল কৃষক প্রজা পার্টীর। অথচ কংগ্রেসের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই কৃষক প্রজা পার্টীর নেতা ফজলুল হক এক রকম বাধ্যই হয়েছিলেন স্যার খোয়াজা নাজিমুদ্দিনের দরজায় গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে। যে নাজিমুদ্দিন তখন শুধু অবিভক্ত বাংলায় নয় সর্বভারতীয় স্তরেও মুসলিম লীগের অন্যতম প্রধান মুখ। যাকে আবার সেই নির্বাচনেই বরিশালের পটুয়াখালী আসন থেকে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে দিয়েছিলেন ফজলুল হক স্বয়ং। তাই খানিকটা মাথা নিচু করেই মুসলিম লীগের সমর্থন নিয়ে তখনকার মতো সরকার গঠন করতে সফল হলেও – একই সঙ্গে নিজের দলের মধ্যে চূড়ান্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়েছিলেন সদ্য নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক। যার সূত্রপাত হয়েছিল দলের ভিতরে আলোচনা না করে মুসলিম লীগের চাপিয়ে দেওয়া কিছু শর্ত তিনি মেনে নেওয়ায়। যে কারণে নিজের দলের মধ্যেই কোনঠাসা হয়ে তখন প্রায় একা হয়ে গেছেন তিনি। আবার অন্যদিকে জোট করে সরকার গঠন করার জন্যে ফজলুল হকের দেওয়া প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেও কৃষক প্রজা পার্টীর অন্দরের সেই অসন্তোষে ইন্ধন দিতে কিন্তু কোনও খামতি রাখেনি কংগ্রেসও। ফজলুল হকের সদ্য নির্বাচিত সরকার ফেলে দেওয়ার জন্যে কংগ্রেসের নানারকম তৎপরতার খবর প্রায় প্রতিদিনই বেশ কিছুটা করে জায়গা জুড়ে থাকত সেই সময়ের সব সংবাদপত্রে। ঘরে বাইরে এমন একটা জটিল পরিস্থিতিতে পুরোপুরি কোনঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব। নিজের সরকার বাঁচাতে তাই মুসলিম লীগের কাছে এক প্রকার আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। কৃষক প্রজা পার্টীতে থাকতেও যোগ দিয়েছিলেন মুসলিম লীগে। ক্রমেই হয়ে পড়েছিলেন মুসলিম লীগের হাতের পুতুল। আর সেই সুযোগে দাঁত নখ বের করতে এতটুকু দেরী করেনি দেশের মধ্যে একমাত্র অবিভক্ত বাংলায় – তাও আবার প্রথম বারের জন্যে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া মুসলিম লীগ। কংগ্রেসের বদান্যতায় আর খামখেয়ালিপনায় সেই পড়ে পাওয়া সুযোগে – হাতের পুতুলের মতন – জোট সঙ্গী কৃষক প্রজা পার্টী আর তাদের নেতা ফজলুল হককে শিখণ্ডী খাড়া করলো মুসলিম লীগ। বকলমে শুরু হয়ে গেল মুসলিম লীগের একের পর এক ইসলামিক অ্যাজেন্ডা সম্পূর্ণ করার কাজ। সেটাও আবার অবিভক্ত বাংলার মাটি থেকেই। এমনকি সেই সময়ের সর্বভারতীয় স্তরের তাবড় নেতাদের কেউ নন। ১৯৪০-এর ২২ থেকে ২৪শে মার্চে লাহোরের মিন্টো পার্কে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের ২৭তম সাধারণ অধিবেশনে ভারত ভেঙে পৃথক ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে যে প্রস্তাব – সেই ‘কারারদাদ-এ-লাহোর’ – পরবর্তীতে যার পরিচিতি হয়েছিল ‘কারারদাদ-এ-পাকিস্তান’ নামেও – তা প্রকাশ্য সমাবেশে আনুষ্ঠানিক ভাবে পেশ করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী – আবুল কাশেম ফজলুল হক। খুব স্বাভাবিক ভাবে মুসলিম লীগ – কৃষক প্রজা পার্টী জোট সরকার মসনদে বসার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল জাত-পাত, দল-মত নির্বিশেষে অবিভক্ত বাংলার হিন্দুদের প্রাতিষ্ঠানিক আর আনুষ্ঠানিক সর্বনাশের। যা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে আজও প্রকট।

বেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল :

সংস্কৃতের প্রভাবে বাংলা ভাষা হিন্দু-গন্ধী। তার উপর প্রচুর সংস্কৃত শব্দের উপস্থিতিতে বাংলাতে আবার মূল কোরান-টাই পড়া যায় না। পড়া যায় না সুদূর আরব দেশ থেকে আমদানী করা অন্যান্য ইসলামী ‘কেতাব’। তাই এ ভাষা ত্যাজ্য। এমনই একটা বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে গত শতাব্দীর গোড়া থেকেই অবিভক্ত বাংলার মুসলমান সমাজে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ছিল যথেষ্ট ক্ষোভ। খানিকটা বিদ্বেষও। যদিও গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র – হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অবিভক্ত বাংলায় তো বটেই – পূর্বে আসামের আর পশ্চিমে সিংভূম, মানভূমের একটা বিরাট অংশেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব সকলেরই স্বাভাবিক ভাষা তখন বাংলা। সেই কারণে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই প্রথম অক্ষর পরিচয় হয় ‘সংস্কৃত-গন্ধী’ বাংলাতেই। একই কারণে এই বিশাল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার ভাষাও তখন ছিল বাংলা। যদিও তা নিয়ে মুসলমান সমাজের কোনও আপত্তি ছিল না। কারন এটা বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় নি – তেমনটা না হলে অক্ষরের সাথে পরিচয় হওয়াটাই অসম্ভব। এরই মধ্যে প্রদেশের শিক্ষায় সংস্কারের উদ্দেশ্যে এক উচ্চপর্যায়ের কমিটি নিযুক্ত করল তৎকালীন গভর্নর, থমাস ডেভিড গিবসন কারমাইকেলের নেতৃত্বাধীন অবিভক্ত বাংলার ব্রিটিশ সরকার। ১৯১৫তে সেই কমিটি সুপারিশ করেছিল প্রদেশের সকলের প্রাথমিক শিক্ষার ভাষা হওয়া উচিত বাংলা। কিন্তু ধর্মীয় বইপত্র বিশেষ করে কোরান পড়ার জন্যে মাধ্যমিক স্তরে মুসলমানদের শিখতে হবে আরবী, ফার্সী বা উর্দুর মধ্যে যে কোনও একটা ভাষা।

১৯৩৭-এ অবিভক্ত বাংলার মসনদে বসা ইস্তক এক এক করে প্রদেশের ইসলামীকরণের অ্যাজেন্ডা সম্পূর্ণ করতে শুরু করেছিল মুসলিম লীগ। প্রদেশের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অবিভক্ত বাংলার ইসলামীকরণের লক্ষ্যে পাশ করিয়ে নিতে শুরু করেছিল হিন্দুদের প্রতি চরম বিদ্বেষমূলক একের পর এক আগ্রাসী আইন। সেই তালিকায় একদম উপরের দিকে ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অবিভক্ত বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজধানী কলকাতার হিন্দুদের সর্বনাশকারী আইন – ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। যদিও সেই সংক্রান্ত আলোচনা এই নিবন্ধের বিষয় নয়। এই নিবন্ধ যে বিষয়কে ঘিরে সেই বেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল ছিল গোটা অবিভক্ত বাংলার হিন্দু সমাজের প্রতি মুসলিম লীগের ইসলামী অ্যাজেন্ডার আরেক আগ্রাসী পদক্ষেপ। মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম থেকে সংস্কৃতের প্রভাবে হিন্দু-গন্ধী বাংলার গুরুত্ব খর্ব করে উর্দুর মতন কোনও ইসলামী ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি করতে গেলে শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন করা আবশ্যিক। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের হাতেই ছিল শিক্ষা দপ্তর। তাই ১৯৪০-এর ২১শে অগাস্ট তিনিই অবিভক্ত বাংলার অ্যাসেম্বলীতে পেশ করেছিলেন ‘বেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল’। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে তেমনটা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। কারণ তখন অবিভক্ত বাংলা ছাড়াও আসাম সাথে বিহার আর উড়িষ্যার একটা অংশে সেকেন্ডারী এডুকেশন ছিল সেই সময়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে পৃথিবীর অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আর সরাসরি পরিচালনায়। তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী কেবল তারাই। সরকার কখনই নয়। অবিভক্ত বাংলায় ক্ষমতাসীন হলেও ১৯০৪-এর ‘ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট’-এর বাধ্যবাধকতার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে নিজেদের নীতি, সিদ্ধান্ত কোনটাই চাপিয়ে দিতে সক্ষম ছিল না প্রদেশের সরকার। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রনে আনতে উঠে পরে লেগেছিল তারা। স্কুল শিক্ষার সার্বিক ইসলামীকরণের লক্ষ্যে অবিভক্ত বাংলায় সমস্ত স্কুলে উর্দু ভাষা বাধ্যতামূলক করতে যেন আদা জল খেয়ে লেগেছিল। স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে সরাসরি সরকারের অধীনে এনে বাংলায় উর্দু ভাষাকে আবশ্যিক করে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার এমন আমূল বদল কোনও ভাবেই মেনে নেয় নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এমনকি ‘সরকারের কাছের মানুষদের’ নিয়ে তৈরী ‘কামাল ইয়ার জং এডুকেশন কমিটি’-র রিপোর্টে তাঁদের কাজের মধ্যে দিয়ে মুসলমান সংস্কৃতিকে অবহেলা, উপেক্ষা করে শুধুই হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার আর প্রসার করার অভিযোগে মুসলমান নেতৃত্বের পাশাপাশি শিক্ষিত মুসলমান সমাজের প্রবল সমালোচনা আর তীক্ষ্ণ আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতন বাংলা সাহিত্যের দিকপালরা। সেই আক্রমন থেকে বাদ যায় নি কবিগুরুর শান্তিনিকেতন আশ্রমও। এ সবের মধ্যে প্রস্তাবিত আইন সরকার সিলেক্ট কমিটিতে পাঠালে সেই সিলেক্ট কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, অতুল চন্দ্র সেন, প্রমথনাথ ব্যানার্জী, কিরণ শঙ্কর রায়। এতেও দমে না গিয়ে মুসলিম লীগের চাপে শুধুমাত্র সরকার পক্ষের লোকজনদের নিয়ে সিলেক্ট কমিটি গঠন করে অগ্রসর হতে চাইল ফজলুল হকের সরকার।

আড়াআড়ি বিভাজন হয়ে গেল বাংলার রাজনীতির সাথে সমাজেরও। দলমত নির্বিশেষে হিন্দুরা এই সাম্প্রদায়িক ‘বেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল’-এর বিরুদ্ধে। আর ঠিক তেমন করেই উল্টো দিকে স্কুল শিক্ষায় উর্দু ভাষাকে আবশ্যিক করার এই প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে অবিভক্ত বাংলার গোটা মুসলমান সমাজ আর তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। আগের সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধিতাকে সরিয়ে রেখে অ্যাসেম্বলীর ভিতরে আর বাইরে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল অবিভক্ত বাংলার ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ। নেতৃত্বে তখন সদ্য হিন্দু মহাসভায় যোগ দেওয়া আর নির্দল প্রার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে সংরক্ষিত আসন থেকে ১৯৩৭-এর নির্বাচন জিতে বিধানসভার সদস্য হওয়া ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অ্যাসেমব্লীর ভিতরে তাঁর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালেন কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার, হেম চন্দ্র নস্কর, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, অতুল চন্দ্র সেন, প্রমথনাথ ব্যানার্জী, কিরণ শঙ্কর রায় প্রমুখের মতন বিশিষ্ঠ নেতৃত্ব। অ্যাসেমব্লীর বাইরে টানা চলতে লাগলো একের পর এক প্রতিবাদ সভা, সমিতি, হরতাল, আন্দোলন। গোটা বাংলা সফর করে জনমত সংগঠিত করলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রতিটা জনসভায় উপচে পড়তে লাগলো মানুষের ভিড়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এমনই এক জনসভা থেকে শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করলেন এই সাম্প্রদায়িক বিল প্রত্যাহার করা না হলে তারা মধ্য শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ আর পরিচালনার জন্যে পৃথক পর্ষদ স্থাপন করে হিন্দুদের জন্যে আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করবেন। সেই সভা থেকে আর অন্য সভা থেকে একই ঘোষণা করলেন শরৎ চন্দ্র বসু। এই আন্দোলনে যোগ দিলেন এ বি টি এ, ক্যালকাটা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর মতন বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন। তাদের উদ্যোগেও ধারবাহিক ভাবে সংগঠিত হতে লাগলো প্রতিবাদ। সমস্ত সভাগুলোতেই সক্রিয় যোগদান করলেন কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার নেতৃত্ব। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক অ্যাজেন্ডার বিরুদ্ধে অবিভক্ত বাংলার হিন্দুদের এই সংগঠিত প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়ে সক্রিয় হলেন শুধু নয় একেবারে রাস্তায় নেমে নেতৃত্ব দিলেন – ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন সভা সমিতিতে বক্তৃতা করলেন – সেই সময়ে দেশের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞান সাধক আচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সাথে একই রকম ভাবে সক্রিয় হলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, জাস্টিস স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আচার্য্য স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মতন বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রবাদ প্রতিম মানুষেরা। বার্ধক্য আর অসুস্থতার কারণে সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারলেও বিভিন্ন সভায় লিখিত প্রতিবাদ পাঠালেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে ভাইসরয়ের ‘ওয়ার কাউন্সিল’-এ যোগ দেওয়া নিয়ে মুসলিম লীগের সর্ব ভারতীয় নেতৃত্বের সাথে বিবাদের জেরে ১৯৪১-এ শুধু বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নয় – মুসলিম লীগেরও সমস্ত পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন ফজলুল হক। ভেঙে গিয়েছিল মুসলিম লীগ-কৃষক প্রজা পার্টীর জোট সরকার। স্থগিত হয়ে থেমে গিয়েছিল বেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল-এর আগ্রাসন। তারপরেও বেশ কয়েকবার নানা পরিমার্জনের সাথে চেষ্টা হয়েছিল বেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল আইনে পরিণত করার। মূলতঃ ১৯৪৩-এ শ্যামাপ্রসাদ অবিভক্ত বাংলার সরকার থেকে পদত্যাগ করার পরে। ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার পরে ১৯৪১-এ যে সরকারে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা, অবিভক্ত বাংলার হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ়তা, হিন্দু সমাজের প্রবল প্রতিরোধ আর দেশ জুড়ে চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে – দেশ ভাগের আগে তা আর বাস্তবে পরিণত করতে পারেন নি অবিভক্ত বাংলার মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এ তো গেল মোটের উপর সেই সময়ের অবিভক্ত বাংলার হিন্দু সমাজের, হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকার কথা। কিন্তু লক্ষ্য করার মতন বিষয় হল তখনকার অবিভক্ত বাংলার মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের সেই সময়ে আর তার পরের ভূমিকা।

ভাষা আন্দোলন :

বেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বিলের সমর্থনে অ্যাসেম্বলীর বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন যারা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু হোসেন সরকার, আব্দুল ওয়াহাব খান, খোন্দকার আব্দুর রশিদ, জালালুদ্দিন আহমেদ, আবুল হাশিমের মতন অবিভক্ত বাংলার মুসলমান নেতৃত্ব। অ্যাসেম্বলীর মধ্যে তো বটেই সেই সময়ে অ্যাসেম্বলীর বাইরেও বাংলার মুসলিম লীগ বা কৃষক প্রজা পার্টীর ঘোষিত নীতির সমর্থনে দুই দলের ছোট বড় সব নেতাই ছিলেন ‘বেঙ্গল সেকেন্ডরী এডুকেশন বিল’-এর পক্ষে। বাংলা ভাষার গুরুত্ব হ্রাস করে – ইসলামের নামে উর্দু ভাষার পক্ষে। ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পরে এদের মধ্যে বেশিরভাগ বেছে নিয়েছিলেন ভারত ভেঙে ছিনিয়ে নেওয়া, তাদের স্বপ্নের ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানকে। সক্রিয় হয়েছিলেন পাকিস্তানের সব থেকে জনবহুল প্রদেশ পূর্ববঙ্গের সমাজে, রাজনীতিতে। যদিও ফজলুল হক, হুসেন শহীদ সুরাবর্দি, মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মতন পূর্ব বঙ্গের তাবড় নেতাদের মতন এরা সকলেই হঠাৎ করে ভোল বদলে ১৯৪৮ থেকে শুরু করেছিলেন বাংলা ভাষার জন্যে ওকালতি। এদের মধ্যে পরবর্তীতে পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন আবু হোসেন সরকার। তিনি তো আবার নিজের সময়কালে ২১শে ফেব্রুয়ারী-কে শহীদ দিবস আর সেই সাথে ছুটির দিন ঘোষণা করেছিলেন। শুধু তাই নয় শুরু করিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ। ১৯৪৮-এর পরে নিজের আগের অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ঘুরে গিয়ে তখন আবার বাংলা ভাষার পক্ষে দাঁড়িয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব আর পূর্ব বঙ্গে নুরুল আমিনের সরকারের সমালোচনা করেছিলেন খোন্দকার আব্দুর রশিদ। এমন উদাহরণ মিলবে অজস্র। যারা ১৯৪৫-৪৬ পর্যন্ত্য টানা চেষ্টা করে গিয়েছেন বাংলা ভাষার গুরুত্ব খর্ব করে উর্দু ভাষাকে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় পাকাপাকি ভাবে উচ্চ আসনে বসাতে। তারাই আবার মাত্র তিন চার বছরের মধ্যে উর্দু ভাষার বিরুদ্ধাচারন করে বাংলা ভাষাকে এতটাই ভালোবেসে ফেললেন যে শুরু করে দিলেন সাড়া জাগানো এক আন্দোলন। যে আন্দোলনের ব্যাপকতায় আর স্বতঃস্ফূর্ততায় আজও মুগ্দ্ধ এপারের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মানুষ।

আসলে ১৯৪৭-এর আগে থেকেই অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের ভিতরেই ছিল দু’টো গোষ্ঠী। একটার নেতা ছিলেন মহম্মদ আলী জিন্নাহ-র ঘনিষ্ঠ, ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান স্যার খোয়াজা নাজিমুদ্দিন। আর অন্য গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর হোতা হুসেন শহীদ সুরাবর্দি। ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে আলাদা পাকিস্তানের দাবীতে নির্বাচন লড়ে গোটা দেশ জুড়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতন সাফল্য পেয়েছিল মুসলিম লীগ। স্বাভাবিক ভাবেই অবিভক্ত বাংলা তার ব্যতিক্রম ছিল না। যেখানে ১৯৩৭-এর নির্বাচনে একমাত্র বলার মতন ভালো ফল করেছিল তারা। দেশ ভাগ হওয়ার পরে ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনের ফলের ভিত্তিতে পাকিস্তানের ইস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ প্রদেশের মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন হল ভোটাভুটিতে। সুরাবর্দিকে হারিয়ে জয়ী হলেন নাজিমুদ্দিন। তিনি পেয়েছিলেন ৭৫টা ভোট আর সুরাবর্দি ৩৯টা। ফল স্বরূপ পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা নাজিমুদ্দিন আর তার অনুগামীদের কুক্ষিগত হল। আর পাকিস্তানের রাজনীতিতে রমরমা হলো মূলতঃ ইউনাইটেড প্রভিন্স, বিহার, দিল্লী আর সংলগ্ন অঞ্চল থেকে পাকিস্তানে যাওয়া উর্দু ভাষী রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি পঞ্জাবের রাজনৈতিক নেতাদের। এমনকি মিলিটারী আর সরকারী আমলাদের মধ্যেও ঐ সব অঞ্চলের অধিকারিকরাই ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করার অধিকারী হলেন। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের যে স্বপ্নে বিভোর হয়ে ইসলামের নাম ভারত ভাগ করে নতুন রাষ্ট্র তৈরী করতে যারা কোমর বেঁধে নেমেছিলেন তাদের সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে গেলো। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার তার আত্মজীবনী ‘জীবনের স্মৃতিদীপে’-তে লিখেছেন দেশ ভাগের ঠিক আগে অবিভক্ত পঞ্জাব আর অবিভক্ত বাংলার একদম নীচু থেকে সর্বোচ্চ স্তরের সরকারী কর্মচারীদের একটা ফর্মের মাধ্যমে লিখে জানাতে হয়েছিল দেশভাগ হওয়ার পরে তারা কোন দেশের সরকারী দপ্তরের কাজে যোগ দিতে চান। অবিভক্ত বাংলার প্রায় সব মুসলমান সরকারী কর্মচারী লিখেছিলেন তারা পাকিস্তানের সরকারী দপ্তরে যোগ দিতে চান আর ভবিষ্যতে তাদের পছন্দের কাজের জায়গা হল শহর কলকাতা। অর্থাৎ তারা ধরেই নিয়েছিল শহর কলকাতা সমেত গোটা বাংলা পাকিস্তানের অংশ হবে। যদিও সমষ্টিগত ভাবে তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয় নি। কলকাতা সহ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার পশ্চিম ভাগ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ নামের নতুন রাজ্যের ভারতভুক্তির সে লড়াই অন্য ইতিহাস। কিন্তু নীচু তলার সরকারী কর্মচারীদের না হলেও বাংলায় উচ্চপদে আসীন মুসলমান সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করার ব্যক্তিগত উচ্চাশা মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের মতনই বিলক্ষণ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। অসামরিক আর সামরিক চাকরীর দুই ক্ষেত্রেই একই ঘটনা ঘটেছিল। যেমনটা হয়েছিল তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও। বাংলার মুসলমান রাজনৈতিক নেতা আর উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের একটা বিশাল অংশ ভীষণ রকম হতাশ হয়েছিলেন সেকারণেই। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর তাদের অনুগামী পূর্ববঙ্গের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর উপর তাই ভয়ঙ্কর রকম ক্ষুব্ধ ছিলেন পূর্ববঙ্গের একটা বিশাল অংশের ছোট বড় রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি আমলা আর সামরিক কর্তা ব্যক্তিরাও। এরই মধ্যে ইংরেজীর পাশে শুধুই উর্দু সরকারী ভাষা হিসেবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি লাভ করল। এমনকি আলাদা ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠন করার মূল হোতা মহম্মদ আলী জিন্নাহ সেই কথাই ঘোষণা করেছিলেন সদর্পে। তাও পূর্ববঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে। ব্যক্তিগত হতাশা আর ক্ষোভ মেটানোর জন্যে উপায়ন্তর না দেখে উর্দু ভাষাকেই আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু ঠিক করে বাংলা ভাষার পতাকা হাতে তুলে নিলেন তারাই – যারা মাত্র কয়েক বছর আগে বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করে উর্দু ভাষার জয়গান গেয়েছিলেন। জিন্নাহ পূর্ববঙ্গে আসার মাস খানেক আগেই ১৯৪৮-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর অধিবেশনে ইংরেজী আর উর্দুর সাথে বাংলা ভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী প্রথম বারের জন্যে সরকারী স্তরে তুলেছিলেন পাকিস্তান কংগ্রেসের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। যদিও তার আগে আর পরে পূর্ববঙ্গের মাঠে, ঘাটে, রাস্তায় বাংলা ভাষার জন্যে অনেক বিপ্লব, অনেক আন্দোলন ইত্যাদির অনেক কথা গোটা পৃথিবীতে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়েছে। আজও হয়। কিন্তু অনেকেই জানতে পারলেন না রাস্তা ঘাটে অনেক সভা, মিছিল, বিক্ষোভ এমনকি রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হলেও যেখানে আদতে দেশের আইন তৈরী করার ব্যবস্থা সেই কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের মাত্র তিনজন সদস্যের সমর্থন পেয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। যে সব সদস্যরা সেদিন পাকিস্তানের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন তারা হলেন প্রেম হরি বর্মন, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত আর শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অথচ ‘ব্যাপকভাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ’ পূর্ব পাকিস্তানের কোনও মুসলমান সদস্য বাংলা ভাষার স্বার্থে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর ভিতরে কিন্তু সেদিন ধীরেন বাবুর সমর্থনে তাঁর পাশে দাঁড়ান নি। এ যেন খেলার মাঠে না খেলতে না নেমে মাঠের বাইরে গ্যালারী থেকেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যত আস্ফালন। আসলে ইস্ট বেঙ্গল-এর সংখ্যাগুরু মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর উচ্চপদস্থ আমলারা তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি তাদের সাধের পাকিস্তানের স্বপ্ন বাস্তব হয়ে গেলেও সেখানকার ক্ষমতার অলিন্দে দাপাদাপি করার সুযোগ তাদের কপালে কোনও দিনও জুটবে না। দীর্ঘদিন সযত্নে লালন করে পালন করা সে স্বপ্ন অচিরেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

উপসংহার :

১৯৭১-এর ২৯শে মার্চ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আর তার ছেলে দিলীপ কুমার দত্তকে তাদের কুমিল্লার বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। আর কোনও দিন ধীরেন বাবুর খোঁজ পাওয়া যায় নি। দিলীপ কুমার দত্তের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ যখন পাওয়া গিয়েছিল তখনও তার চোখে গোঁজা ছিল একটা আস্ত পেন্সিল। ক্যালেন্ডারে ২১ শে ফেব্রুয়ারী এলে ভাষা আন্দোলনের কয়েক জন ‘শহীদের’ নাম ও’পার বাংলার পাশাপাশি এ’পার বাংলাতেও অনেক আবেগ আর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় প্রতি বছর। আজকের বাংলাদেশে আর পশ্চিমবঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথা ক’জন স্মরণ করেন তা আমরা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীরা কোনোদিনই ভেবে দেখার প্রয়োজনটুকুও বোধ করি নি। যেমন ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করি নি অবিভক্ত বাংলার অ্যাসেম্বলীতে ১৯৪০-এ সেদিন ‘বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল’ পাশ হয়ে গেলে আমাদের গর্বের বাংলা ভাষার ঠিক কি পরিণতি হতে পারত।

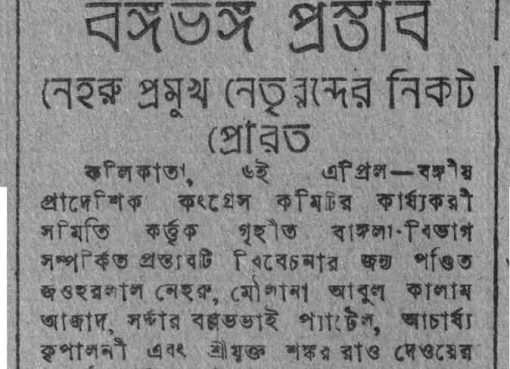

(মুখ্য ছবি: ১৯৪০-এর ভয়ঙ্কর সেকেন্ডারি এডুকেশন বিলের বিরুদ্ধে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পৌরোহিত্য প্রতিবারত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ তথা হিন্দু মহাসভার নেতৃত্ব)

(লেখক পরিচিতি: ইতিহাস চর্চায় ব্যাপ্ত নিবন্ধকার)

[…] আঃ মরি বাংলা ভাষা 2022-02-21 Previous Post: সিপাই ঘোড়সওয়ার […]