(পূর্বের সংখ্যার পর)

– শ্রী জ্যোতিষ্মান সরকার

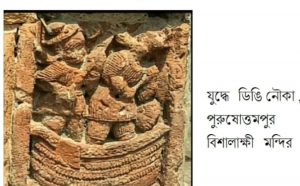

মানব সভ্যতার নৌযুদ্ধের ইতিহাস কম করে হলেও ৩,০০০ বছরের পুরোনো। এই দীর্ঘ সময়ে এমন সব যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, যেগুলো ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছিল। নদী কিংবা সাগরপথে পণ্য পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর ছিল। তাই একসময়, সাগরপথের একটি নির্দিষ্ট এলাকা দখল করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেইসাথে, কোনো ভূখণ্ড দখল করার প্রয়োজনেও নদীতে নৌকা ভাসানোর চল বেড়ে যায়। তারপর থেকে নৌযুদ্ধের ধরন বদলেছে।

মানব সভ্যতার নৌযুদ্ধের ইতিহাস কম করে হলেও ৩,০০০ বছরের পুরোনো। এই দীর্ঘ সময়ে এমন সব যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, যেগুলো ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছিল। নদী কিংবা সাগরপথে পণ্য পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর ছিল। তাই একসময়, সাগরপথের একটি নির্দিষ্ট এলাকা দখল করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেইসাথে, কোনো ভূখণ্ড দখল করার প্রয়োজনেও নদীতে নৌকা ভাসানোর চল বেড়ে যায়। তারপর থেকে নৌযুদ্ধের ধরন বদলেছে।

সভ্যতা যত এগিয়ে যেতে লাগল, ততই নৌযুদ্ধের কদর বাড়ল। বড় বড় সাম্রাজ্যগুলোও নিজেদের সমৃদ্ধ করতে বিশালাকার সব রণতরী তৈরি করত। সেগুলোর প্রমাণ পাওয়া যায়, বিভিন্ন সময় জলের ভিতর থেকে আবিষ্কার হওয়া জাহাজগুলো দেখে। আজকের লেখায় বাঙ্গলার মাটিতে ঘটে যাওয়া এমন কিছু প্রাচীন নৌযুদ্ধ নিয়ে জানব।

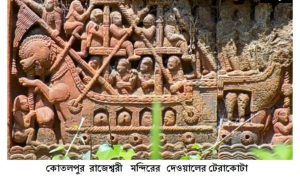

কুষাণ ও গুপ্ত পর্বে বঙ্গ নিয়ে তেমন কিছু জানা না গেলেও ষষ্ঠ শতকে বর্তমান বাংলাদেশের কোটালিপাড়া-ফরিদপুরকে কেন্দ্র করে দ্বাদশাদিত্য-ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র-সমাচারদেবের মতো স্থানীয় রাজাদের যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ছিল বঙ্গেরই অন্তর্গত।

১. গোপচন্দ্রের নৌবাহিনী –

চন্দ্র গুপ্তের ও স্কন্ধ গুপ্তের শাসন বলতে দক্ষিণ বঙ্গের ফরিদপুর, বরিশাল, যশোরের কিয়দংশকে বোঝানো হয়েছে। পরবর্তীতে এখানে তাম্র পট্রলি পাওয়া যায় যাকে ই-ই পার্জিটার বিশ্লেষণ করে মতামত দেন ষষ্ঠ শতকে এখানে আর এটি রাজ্যের উত্থান ঘটে। ৫৩১ এবং ৫৬৭ সালের তাম্র পট্রলির ব্যাখ্যা দিয়ে পার্জিটার ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের রাজত্বকাল নির্ধারণ করেন। ধর্মাদিত্য ছিলেন অতি ন্যায়পরায়ন ও ধার্মিক রাজা। গোপচন্দ্র গোপীচন্দ্র বলে পরিচিত ছিলেন। কোটালীপাড়া ফোর্টের পশ্চিমাঞ্চলে ঘাঘর নদীর পিনহারির নিকট ঘুঘরাহাটিতে আর একটি তাম্র পট্রলি আবিস্কৃত হয়। এতে রাজা সমাচার দেবের নাম দেখা যায়। পার্জিটারের মতে ৬১৫-৬২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমাচার দেব অত্র অঞ্চল রাজত্ব করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পর এ দেশের অঞ্চল সামাচার দেবের রাজত্বকাল ছিল। সমাচার দেবের রাজত্ব কালের আরো নিদর্শন পাওয়া যায় মুহাম্মদপুরের নিকটবর্তী আমুখালি নদীর তীরে আরো দুটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিস্কারের মধ্য দিয়ে। শ্রী নালিনীকান্ত ভট্রশালী এ মতামত স্বীকার করেন এবং বলেন সমাচার দেব ছিলেন রাজা (Monarch), তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারী নন। তিনি শশাঙ্কের পূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

গোপচন্দ্রের শাসন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরেও বিস্তৃত হয়েছিল বলে তাম্রশাসনে বলা হয়েছে। এই রাজাদের তাম্রশাসনে ‘বঙ্গ’ শব্দটির উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষ প্রমাণ আছে।গোপচন্দ্রের রাজত্বকালের প্রথম বর্ষের জয়রামপুর তাম্রশাসন, ১৮তম বর্ষের কোটালিপাড়া তাম্রশাসন ও ৩৩তম বর্ষের মল্লসারুল তাম্রশাসন পাওয়া যায়।

গোপচন্দ্রের শাসন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরেও বিস্তৃত হয়েছিল বলে তাম্রশাসনে বলা হয়েছে। এই রাজাদের তাম্রশাসনে ‘বঙ্গ’ শব্দটির উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষ প্রমাণ আছে।গোপচন্দ্রের রাজত্বকালের প্রথম বর্ষের জয়রামপুর তাম্রশাসন, ১৮তম বর্ষের কোটালিপাড়া তাম্রশাসন ও ৩৩তম বর্ষের মল্লসারুল তাম্রশাসন পাওয়া যায়।

এতে ব্যবহৃত ‘নব্যাবকাশিকা’ বা ‘নাব্যবকাশিকা’ শব্দটি পরে ফিরে ফিরে এসেছে পূর্ববঙ্গের চন্দ্র ও সেন রাজাদের তাম্রশাসনে, ‘নাব্য’ বা ‘নাব্য-মণ্ডল’ রূপে। এই সবই নৌ-চলাচলের উপযুক্ত অঞ্চলকে বোঝাচ্ছে, আর নদ-নদী-খাল-বিল পরিবেষ্টিত দক্ষিণবঙ্গের পক্ষে তা অবশ্যি প্রযোজ্য।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দামোদরের ধারে মল্লসারুল থেকে রাজা গোপচন্দ্রের সময় তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। ১৯৩৯সালে বধ’মানের গলসীর মল্লসারুল গ্রামের এক পুকুর থেকে বিজয় সেনের(৫০৭_৫৪৩খ্রীষ্টাব্দ) ঐ ভূমিদানের বিষয় সংক্রান্ত তাম্রপট্ট লিপিটি যখন উদ্ধার হয় তখন প্রথম কয়েকটি অক্ষর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

…নাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃতকম’ফলহেতুঃ

সত্যতপোময় মূতি’ল্লোকদ্বয় সাধনো ধর্ম….

গবেষক শ্রী ননীগোপাল মজুমদার এই লুপ্ত অংসের পাঠোদ্ধার করে বলেছেন ‘জয়তিশ্রী লোকনাথঃ’।

ডঃ সর্বজিত যশ “বর্ধমান অতীত থেকে বর্তমান’ প্রবন্ধে(বর্ধমান সহায়িকা) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পয’ন্ত গুপ্তরাজাদের আমলে অখণ্ড বঙ্গভূমিতে যে চৌদ্দটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি বর্ধমান জেলায়”

ডঃ সুকুমার সেন,’বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে প্রথম খন্ডে ১২ পৃষ্ঠায় বলেন, “বর্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত,মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের উপরিক মহারাজ বিজয় সেন প্রদত্ত……”

বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান ও বর্ধমান জেলা পরিষদ যৌথ উদ্যোগে দেজ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত “বর্ধমান ভ্রমণ একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা গ্রন্থে পেলাম, “তাম্রশাসন খানি প্রধানত ষষ্ঠ শতকে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের ৩৩ তম রাজ্যাংকে সম্পাদিত।মহারাজ বিজয় সেনের রাজত্ব কাল ৫০৭-৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দ অবধি। “

সুতরাং এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি বঙ্গদেশের একটি নিজস্ব ঘরানার নৌশক্তি ষষ্ঠ শতকেও ছিল। এমনকি রামায়ণের যুগেও বঙ্গের নৌশক্তি কতটা দৃঢ় ছিল তার বর্ণনা রয়েছে কালিদাসের রঘুবংশে।

২. রামায়ণের কাহিনীতে বাঙ্গালীর নৌবাহিনী –

আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে লেখা কালিদাসের রঘুবংশ-এ বঙ্গের প্রসঙ্গ আছে। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পঞ্চম শতকে লেখা কালিদাসের রঘুবংশ-এ বঙ্গের প্রসঙ্গ আছে। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ‘নৌসাধনোদ্যত’ বঙ্গজনকে পরাজিত করে রঘু ‘গঙ্গাস্রোতোহন্তরে’ জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।

যে কারণে কবি বলেন,

“আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে

দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।”

‘গঙ্গাস্রোতোন্তরে’ বলতে গঙ্গাস্রোতের মধ্যে বা গঙ্গাস্রোত পার হয়ে, যে ব্যাখ্যাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, বঙ্গজনের বাসভূমির অবস্থান তাতে বিশেষ বদলায় না।

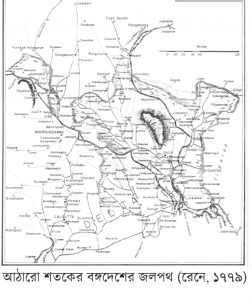

যদি আমরা পাল সাম্রাজ্যের বিস্তার দেখি তাঁরা সম্পূর্ণ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। এবং ঐতিহাসিকভাবেই যারা ভারতের দীর্ঘকালীন রাজত্ব করেছেন তারা প্রত্যেকেই গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছেন। কারণ সেইসময় গাঙ্গেয় নদীপথ পরিবহন মাধ্যম ও চট্টগ্রাম তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি বন্দর নগরীগুলো সম্পূর্ণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ব্যাবসায়ীক কেন্দ্র ছিল এবং মধ্য এশীয় অঞ্চলগুলিও এই ব্যবসায়িক মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল ছিল। এবং এই অঞ্চলের উর্বর কৃষি মৃত্তিকাও অনেকেরই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

৩. বাঙ্গালীর নৌবাহিনীর সিংহল বিজয় –

গঙ্গারাঢ়ী সাম্রাজ্যের নৌবাহিনী কেমন ছিল সেই বিষয়ে আমরা সঠিক ধারণা দিতে পারি না। তথাপি বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় তৎকালীন বা তৎপূর্ববর্তী নৌ-গৌরবকেই প্রতিফলিত করে। ৫৪৩-৫০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিজয় রাজত্ব করেন মহাবংশ অনুসারে। মহাবংশতে কথিত আছে, সেই সময় কলিঙ্গ ও বঙ্গের মধ্যবর্তী কোন অঞ্চলে সিংহপুর ( সিঙ্গুর) এলাকায় কোন এক সিংহবাহু নামক রাজা রাজত্ব করতেন। বিজয় সিংহ সেই অঞ্চলের যুবরাজ ছিলেন। বিজয় তার বাবার দ্বারা যুবরাজ হন, কিন্তু তিনি এবং তার অনুসারীরা হয়ে কুখ্যাত হয়ে ওঠেন সহিংসতার জন্য। পরে বার বার প্রজাদের অভিযোগ থামাতে বিজয় ব্যর্থ হলে বিশিষ্ট নাগরিকেরা দাবি করে যে তাঁর শাস্তি হবে মৃত্যু। রাজা সিংহবাহু তারপর বিজয় এবং তার ৭০০ অনুগামীদের রাজ্য থেকে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। পুরুষদের মাথা অর্ধেক কামানো হয় এবং তাদের একটি জাহাজে করে পাঠানো হয়েছিল সমুদ্রে । এই ৭০০ লোকের স্ত্রী এবং শিশুদের পাঠানো হয় পৃথক জাহাজে। বিজয়ের অনুগামীরা অবতরণ করে সুপ্পারকা( Supparaka)তে; নারীরা অবতরণ করে মহিলাদীপে (Mahiladipaka) এবং শিশুদের অবতরণ হয় নাগাদ্বীপে (Naggadipa)। বিজয়ের জাহাজ পরে পৌঁছেছিল শ্রীলঙ্কার তাম্রপাণিতে (Tambapanni)।একই দিনে গৌতম বুদ্ধ মারা যান উত্তর ভারতে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, আজকের সোপরা (Sopara) হল সেই সুপ্পারাকা ( Supparaka)। যারা বিশ্বাস করেন যে; বিজয় সিংহের সিংহপুর বঙ্গের অঞ্চল তাদের মতে জায়গাগুলি অবস্থিত ভারতের পূর্ব উপকূলে । উদাহরণস্বরূপ, শ্রী এস কৃষ্ণস্বামী আইঙ্গার (S. Krishnaswami Aiyangar) ধারণা করছেন যে সুপ্পারকা (Supparaka) হতে পারে সুমাত্রা।

বিস্তৃত ভাবে কিংবদন্তির চারটি স্বতন্ত্র সংস্করণের মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সিংহলি জাতির উৎপত্তি । এই সবে এক রাজকুমার শ্রীলঙ্কায় আসেন। মহাবংশ এবং দ্বীপবংশ অনুযায়ী এই রাজকুমারের নাম বিজয়, যখন অন্য দুই কিংবদন্তী অনুযায়ী রাজকুমারের অন্য নাম।

মহাবংশ সংস্করণ –

মহাবংশের (Mahavamsa) সংস্করণে রয়েছে যে পূর্বে এক সময়, শ্রীলঙ্কায় গিয়ে বুদ্ধ সব যক্ষদের (Yakshas) শ্রীলঙ্কা থেকে অন্য দ্বীপ গিরিদ্বীপে বহিষ্কার করেন। যাইহোক, পরে এটা বলা হয়েছে যে বিজয় শ্রীলঙ্কায় অবতরণের সময় যক্ষদের সম্মুখীন হন এবং (Kuveni) কুবেনি নামে এক যক্ষিনী তাঁর রানী হন। কুবেনির সাহায্য নিয়ে বিজয় যক্ষ নগরী শিরিশাবাটথু ধ্বংস করেন।কুবেনির সঙ্গে তাঁর দুটি সন্তান হয়। তবে বিজয়কে যোগ্য শাসক হতে বিয়ে করতে হত এক ক্ষত্রিয় রাজকুমারীকে। অতএব, তিনি পান্দু রাজার মেয়েকে বিয়ে করেন । পান্দু রাজা বিজয়ের অনুসারীদের জন্য ও কনে পাঠান । কুবেনি এবং তাঁর দুই সন্তান নিজ নগর ছেড়ে যক্ষ নগরী লঙ্কাপুর (Lankapura) যান। যেখানে যক্ষরা কুবিনিকে হত্যা করে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য। বিজয় কোনো উত্তরাধিকারী ছাড়া মারা যান। ভারত থেকে তার যমজ ভাই সুমিত্তের ছেলে পান্দুভাসদেব আসে এবং ভার নেয় বিজয়ের রাজ্যের। বিজয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী থেকে উৎপত্তি হয় সিংহলি জাতির।

দ্বীপবংশ সংস্করণ –

এই সংস্করণ মহাবংশ সংস্করণের থেকেও পুরনো। এটা মহাবংশ সংস্করণের অনুরূপ, কিন্তু এতে কুবেনি (এবং অন্যান্য যক্ষ) বা দক্ষিণ ভারতীয় রাজকুমারীর উল্লেখ নেই।

বালহাস্য জাতক সংস্করণ –

এই জাতক সংস্করণ দেখা যায় ভারতের অজন্তা গুহা চিত্র এ (১৭ নম্বর গুহার মধ্যে সিংহ ল অবদান /Simhala Avadana )।এই সংস্করণে, সিংহল নামে এক সদাগর রাজকুমার এই দ্বীপে নামে, যিনি সিংহ (“পশু”) পুত্র। তিনি এবং তার ৫০০ জন অনুগামী রত্নদ্বীপের উদ্দেশ্যে জাহাজ ছাড়েন। যেখানে তাঁরা রত্নের আশায় শিরিশাবাটথু শহরে যান। তাঁদের জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কিন্তু যক্ষিনীদের দ্বারা আশ্রিত হন। যারা আগে দ্বীপ পরিদর্শনে আসা ব্যবসায়ীদের বিধবা পত্নী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। সিংহল প্রধান যক্ষিনীকে বিয়ে করেন কিন্তু পরে আবিষ্কার করেন, তাঁদের প্রকৃত পরিচয়। তিনি এবং তাঁর ২৫০ জন অনুগামী দ্বীপ থেকে এক ঐন্দ্রজালিক উড়ন্ত ঘোড়া ভালাহাসসায় (Valahassa) চড়ে নিজের রাজ্যে পালিয়ে যান। প্রধান যক্ষিনী তাদের অনুসরণ করে তাঁর পৈতৃক রাজ্যে গিয়ে পৌঁছায় এবং নিজেকে তাঁর বাবা সিংহের কাছে রাজকুমার দ্বারা লাঞ্ছিত নারী হিসেবে।রাজা তাকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু সে রাজকুমার ছাড়া রাজাকে এবং তাঁর পরিবারের সবাইকে হত্যা করে । তারপর সে রত্নদ্বীপে ফিরে যায়, যেখানে সে অবশিষ্ট ২৫০ জন সিংহলের অনুসারীদের হত্যা করে। এরপর সিংহল তাঁরবাবার সিংহাসনে বসেন এবং বিশালাকার একটি সামরিক অভিযান করেন রত্নদ্বীপে। তিনি যক্ষিনীদের নগরী ধ্বংস করেন এবং স্থাপন সিংহল রাজ্য স্থাপন করেন।

৪. পাল নৌবাহিনী ও মহীপালের নৌযুদ্ধ –

পাল সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন, (প্রায় ২০০ বছর) এই নদী পরিবহন পথে নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল: এটি তাঁদের নিজস্ব নৌশক্তিরই পরিচয় দেয়। রাজা রাজেন্দ্র চোল ১০২৪ খ্রিস্টাব্দের বাঙ্গলা অভিযানের সময় মহীপালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন ।

পাল যুগে ৪০০ বছর ধরে ভারতে যে আর কোনো আরবীয় আক্রমণ হয়নি তার কারণ আমাদের প্রবলপ্রতাপী মহান সম্রাট ধর্মপাল ও তাঁর বিশাল নৌবাহিনী । ধর্মপালের কাছে আরবরা পরপর দুটো নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালায় আর কখনো ভারত আক্রমণ করার সাহস করেনি । আরব পর্যটক সুলেমান গৌড়েশ্বর ধর্মপাল কে “আরবদের আতঙ্ক” (Terror of Arabs) বলে উল্লিখিত করেছেন।

“Terror of Arabs” — Dharmapala

Source : “Indian Travelling Description of Suleman” Arabian Travellers Merchant.

তণ্ডবুত্তি (দণ্ডভুক্তি: দাঁতন, মেদিনীপুর) তক্কনলাঢ়ম্ (দক্ষিণরাঢ়), উত্তিরলাঢ়ম্ (উত্তররাঢ়) এবং বঙ্গাল-এর (বরিশাল-ঢাকা-বিক্রমপুর, বাংলাদেশ) প্রভৃতি যুদ্ধে মহীপাল নৌ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ধর্মপাল, রণসুর ও গোবিন্দচন্দ্র মহীপালের এই তিন সামন্ত রাজা পরাজিত হন। গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে সমতটের যুদ্ধের পর রাজেন্দ্র চোলকে একসময় মহীপালের সাথে সমঝোতা করে নিতে হয়।

৫. গোবিন্দ চন্দ্র ও রাজেন্দ্র চোলের বাহিনীর সাথে মেঘনার যুদ্ধ –

এই প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো সমতট অঞ্চলে সেই সময় রাজত্ব করতেন গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র)। মৌলভিবাজার পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে জানা যায় এই বংশের শ্রী চন্দ্র কামরূপ থেকে মেঘনা অবধি সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

তিরুমালাই লিপি অনুসারে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে, ১০২১ – ১০২৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে, চন্দ্র রাজবংশ চোল রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক ব্যাপক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। লিপিতে গোবিন্দচন্দ্রকে বাঙ্গালাদেশের গোবিন্দচন্দ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্র মেঘনার চরে অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাতেই সম্ভবত বঙ্গে আসা চোল নৌশক্তির অর্ধেক ধ্বংস হয়ে যায়।

উভয়পক্ষেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় যে কারণে পরবর্তীতে মহীপাল দক্ষিণবঙ্গ পুণরায় অধিকারভুক্ত করেন। যদিও পরবর্তীকালে কলচুরি রাজা গাঙ্গেয়দেব তৎপরবর্তী দুর্বলতার সুযোগে মাথাচাড়া দেন এবং তাঁর শাসন প্রায় অর্ধশতক ধরে চলে।

৬. বিজয় সেনের নৌ শক্তি –

প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির শিলালিপিটিতে রাজা বিজয়সেনের রাজত্বকাল এবং বাংলার সেন রাজাদের বংশতালিকা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ৫-৯ নং শ্লোকে সেনগণ দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট হতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয় হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। ১৪-২২ নং শ্লোক বিজয়সেন চিত্রিত হয়েছেন প্রাচীন যুগের একজন মহান রাজা বা বিখ্যাত রাজা হিসেবে। এ সকল শ্লোক বলা হয়েছে, বিজয়সেন নান্য, বীর, রাঘব, বর্ধন রাজাদেরকে বন্দি এবং গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করেছেন। পশ্চিমের (‘পাশ্চাত্য চক্র’) রাজাদেরকে পরাস্ত করার জন্য তিনি গঙ্গার গতিপথ ধরে একটি নৌ অভিযানও প্রেরণ করেছিলেন।

প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির শিলালিপিটিতে রাজা বিজয়সেনের রাজত্বকাল এবং বাংলার সেন রাজাদের বংশতালিকা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ৫-৯ নং শ্লোকে সেনগণ দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট হতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয় হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। ১৪-২২ নং শ্লোক বিজয়সেন চিত্রিত হয়েছেন প্রাচীন যুগের একজন মহান রাজা বা বিখ্যাত রাজা হিসেবে। এ সকল শ্লোক বলা হয়েছে, বিজয়সেন নান্য, বীর, রাঘব, বর্ধন রাজাদেরকে বন্দি এবং গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করেছেন। পশ্চিমের (‘পাশ্চাত্য চক্র’) রাজাদেরকে পরাস্ত করার জন্য তিনি গঙ্গার গতিপথ ধরে একটি নৌ অভিযানও প্রেরণ করেছিলেন।

৭. পৌণ্ড্রবর্ধনে বিশ্বরুপ সেনের প্রতিরোধ ও সেন নৌবহর –

যদি আমরা সেন সাম্রাজ্যের ইতিহাস দেখি লক্ষণসেনের ক্রমান্বয়ে নবদ্বীপ ও গৌড় হারানোর পরেও কেশব সেন ও তাঁর ভ্রাতা বিশ্বরুপ সেন পৌণ্ড্র অঞ্চলে একটি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। যে প্রতিরোধ ভাঙতে প্রায় ১০০ বছর সময় লেগে যায়। এক্ষেত্রেও তাঁদের সবচেয়ে বড়ো শক্তিকেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর অঞ্চলের নৌবাহিনী।

বিক্রমপুর নৌশক্তির পরবর্তী অধ্যায় আমরা চাঁদ-কেদারের বাহিনীতে দেখব।

বিশ্বরুপ সেন বারংবার যবন সৈন্যদের পরাজিত করেন যে কারণে তাঁকে গর্গযবণ্বায় প্রলয়কাল রুদ্র বলা হয়। শ্রী রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী “গৌড়ের ইতিহাস”-র ১২৯-১৩০ পৃষ্ঠায় বলেন, “ইনি কেশবসেনের মৃত্যুর পর, ১২১৫ খৃষ্টাব্দে, সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহা কেশবসেনের দানীয় ঈশ্বর দেবশর্ম্মার ভ্রাতা বিশ্বরূপ দেব শৰ্ম্মাকে প্রদত্ত হয়। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৭ । ইহাতে বোধ হয়, দুই খানি ভূমি প্রদত্ত হয়। একখানি ভূমি পোঞ্জিকাপরী গ্রামে ছিল, পোঞ্জিকাশ্রীর বর্ত্তমান নাম পিঞ্জারী, উহা বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত।এই তাম্রশাসনে গৌড়সন্ধিবিগ্রহিক কোপিবিষ্ণুর নাম আছে। ইনি কেশবসেনেরও মহাসন্ধিবিগ্রহিক। ইঁহার পূর্বপুরুষের নাম লোমপাদবিষ্ণু। বিশ্বরূপের রাজত্বের ১৯শ বর্ষের ১লা আশ্বিনে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। শুনা যায় বিশ্বরূপ বারশতখানি গ্রাম প্রদান করেন। তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেন দেব, “গর্গর্যবনান্বয় প্রলয়কাল রুদ্রঃ” এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।”

৮. দনৌজ রায়ের প্রতিরোধ ও দেব নৌ বাহিনী –

পরবর্তীতে চন্দ্রদ্বীপের দেব বংশের রাজা দনুজমর্দনদেব বা “অরিরাজ-দনুজ-মাধব” বাংলাদেশের কুমিল্লা-চন্দ্রদ্বীপ-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম সোনারগাঁও অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেন। শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোর খুলনার ইতিহাস অনুযায়ী চন্দ্রদ্বীপের দেব বংশের প্রথম রাজা দনুজারিদেব( দেব বংশের কুলজী অনুযায়ী) ।তাই অনুমান করা যায় দনুজিরিদেব ও দনুজ রায় অভিন্ন। সেক্ষেত্রে দনুজ রায়ের বংশেই বিখ্যাত রাজা মহেন্দ্র দেব ও দনুজমর্দনদেব জন্মগ্রহণ করেন বলা যায়। কুমিল্লার পাকামোড়া তাম্রলিপি অনুযায়ী দশরথদেব নামে এক রাজা এই রাজ্যকে বিক্রমপুর পর্যন্ত প্রসারিত করে সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি এখানে একটি লেখ স্থাপন করেছিলেন।দশরথদেব ও দনুজ রায় অভিন্ন সেকথা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশ চন্দ্র সরকার তাঁর গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন। সুতরাং এখান থেকে বলা যায় দনুজারি দশরথ দেব বা দনৌজ দনৌজ রায় দশরথ দেব বা দনুজ মাধব এক ব্যক্তির ভিন্ন নাম।

ইয়াহিয়া বিন আহমেদ তার তারিখ-ই-মুবারক শাহি গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তিনি (ইয়াহিয়া তাকে সোনারগাঁওয়ের দনুজ রায় বলে উল্লেখ করেন)। তাঁর উত্থানের পিছনেও কিন্তু নৌবহরের প্রবল ভূমিকা ছিল। গিয়াসউদ্দিন বলবন ত্রিপুরা রাজ্যে অভিযান প্রেরণ করলেও কখনও দেব সাম্রাজ্যে আক্রমণের সাহস করেননি ।

দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ’র যুদ্ধ :

রাজা দনুজ রায়ের সাথে সুলতান বলবনের চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও বলবনের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল দনুজের সাম্রাজ্যের ওপর । তিনি এরপর তার পুত্র ও সেনাপতি নাসিরউদ্দিন বোগরা খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন “দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ” (دیار بنگلا) বিজয়ের জন্য । কিন্তু রাজা দনুজ রায় খুব অনায়াসেই বোগরা খানকে পরাজিত করে পালাতে বাধ্য করেন । জিয়াউদ্দিন বারানি’র ‘তারিখ-ই-ফিরোজশাহী’তে উল্লিখিত যে “রাইয়ে বঙ্গালা” (روی در بنگال) অর্থাৎ বাঙ্গালার রায় (রাজা) দনুজমাধব এর প্রতিরোধের ফলে সুলতানের নির্দেশ পালন করতে অক্ষম হন বোগরা খান ।

সোনারগাঁওয়ের যুদ্ধ:

এই ঘটনার বিবরণ রজনীকান্ত চক্রবর্তীর গৌড়ের ইতিহাসে রয়েছে। তিনি বলেছেন ১২৯৪ সালে সোনারগাঁও আরাকান শাসনাধীনে আসে ।১৩১৮ তে দনুজরায়ের পরাজয়ের পর সোনারগাঁ সুলতানের শাসনাধীনে থাকবে।

বিহার-লখনৌতিতে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ দিল্লি সালতানাতের গভর্নর হিসেবে শাসন করছিলেন । বিহারের কর্তৃত্ব নিয়ে এসময় ফিরোজ শাহ ও রুকুনুদ্দিন কাউস’র মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যা ক্রমশ গৃহযুদ্ধের আকার ধারন করে ।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে সোনারগাঁও উদ্ধারের পরিকল্পনা করেন রাজা দনুজ রায় । দিল্লি সালতানাতের অধীনতা থেকে সুবর্ণগ্রাম মুক্ত করার জন্য মহারাজ দনুজমাধব এসময় একটি শক্তিশালী সালতানাত বিরোধী রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন । দিল্লির সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে তিনি পার্শ্ববর্তী আরাকান রাজ্যের সাথে মিত্রতা করার সিদ্ধান্ত নেন । অবশেষে বাঙ্গালার রাজা দনুজ রায়’র সাথে আরাকানের তৎকালীন শাসক মিং-হেট্টে (မင်းထက်)’র সাথে মিত্রতাচুক্তি সম্পন্ন করেন ও দিল্লি সালতানাতের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ ঘোষণা করেন ।

১২৯৪ এ বাঙ্গালা ও আরাকানের মিলিত বিধ্বংসী নৌবাহিনী সোনারগাঁও এর সালতানাত শিবির আক্রমন করে । গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের দক্ষিণ সীমান্তে বঙ্গজ দেবসৈন্য সুবর্ণগ্রামের দুদিকে একটি প্রতিরোধক প্রাচীন নির্মাণ করে । মেঘনা নদীর উত্তরপথে চন্দ্রদ্বীপ থেকে দেবসৈন্য অগ্রসর হয় ও সোনারগাঁও এর দক্ষিণসীমান্তে সুলতানি সেনার সাথে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে চট্টগ্রামের দেবসৈন্যর সাথে বিশাল আরাকানি নৌবাহিনী একসাথে সোনারগাঁও আক্রমন করে ও সোনারগাঁও পুরোপুরিভাবে ঘিরে ফেলে । এরকম দুরবস্থায় সুলতানি সেনা পরাজয় স্বীকার করে এবং শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ সন্ধি প্রার্থনা করেন । সন্ধির শর্ত অনুযায়ী :

১) সুলতানি সৈন্য সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করবে বিক্রমপুরে ও সুবর্ণগ্রামে দেববংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে ।

২) সুবর্ণগ্রাম বন্দর

৯. মধ্যযুগীয় স্বাধীন হিন্দু রাজাদের নৌ শক্তি (মহারাজ প্রতাপাদিত্য)

বাঙ্গালী নৌশক্তি নিয়ে আলোচনা করব ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রসঙ্গ আসবে না এমন হয় না। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে উল্লিখিত ছিল প্রতাপাদিত্যের সাগরদ্বীপ নৌঘাঁটির কথা। প্রতাপাদিত্য পর্তুগিজদের সহায়তায় নৌবাহিনীকে ব্যাপক শক্তিশালী করেন।

প্রতাপাদিত্য জাহাজ নির্মাণের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁর নৌবহরের জয়ের অন্যতম কারণ, সুদরী কাঠের অনেক জাহাজ ও রণতরী নির্মিত হয় । কোন কোন নৌকার ৬৪টি বা তদধিক দাঁড় ছিল এবং অনেক তরীতেই কামান থাকিত। প্রতাপাদিত্যের নৌকা, রণতরী ও জাহাজের অনেক নাম ছিল, এখনও তাহাদের কৃতক নাম বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত আছে। (যশোরে প্রতাপাদিত্যের নৌবহরে ‘পিয়ারা’, ‘মহলগিরি’, ‘ঘুরাব’, ‘পাল’, ‘মাচোয়া’, ‘পশশু’, ডিঙ্গি,’ ‘গছাড়ি’, ‘বালাম’, ‘পলওয়ার’, ‘কোচা’ প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর তরী ছিল।প্রতাপাদিতোর সময়ে যশোরের কারিগরেরা জাহাজ নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে শায়েস্তা খাঁ অনেক জাহাজ যশোর হইতে প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। (যশোর-খুলনার ইতিহাস, ২১১ পৃষ্ঠা।) প্রতাপের উৎকৃষ্ট যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা ১০,২০-এর উপরে ছিল এবং অন্যান্য পোতের সংখ্যাও দ্বিসহস্র কিংবা তদধিক ছিল। জাহাজঘাটা এখনও নামে মাত্র বর্তমান। আব্দুল লতিফের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়—“প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের উপকরণ শত শত তরীতে বোঝাই থাকিত।” এই রণতরীগুলি প্রথম বাঙ্গালী কৰ্ম্মচারীর অধীন ছিল, কিন্তু পরে পর্তুগীজ ফ্রেডারিক ডুডলাই এই কাণ্যের ভার প্রাপ্ত হন। প্রতাপের সৈন্য (১) ঢালী, (২) অশ্বারোহী, (৩) তীরন্দাজ, (৪) গোলন্দাজ, (৫) নোটস, (৬) গুপ্তসৈন্য (৭) রক্ষিসৈন্ঠ, (৮) হস্তিসৈন্য।

প্রতাপাদিত্যের প্রথম নৌযুদ্ধ ছিল ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যা অভিযানকালে। উড়িষ্যা অভিযানের সময় সেখানকার রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে সুবর্ণরেখার ও মহানদীর মোহনায় সেই যুদ্ধে প্রতাপ জয়ী হন ও গোবিন্দদেবের বিগ্রহ নিয়ে যশোরে প্রত্যাগমন করেন।

দ্বিতীয়বার প্রতাপের নৌ অভিযানের প্রমাণ পাওয়া যায় ১৫৯৫ বসন্ত রায় ও গোবিন্দ রায়ের হত্যা ও তৎপরবর্তীতে কামানের গর্জনে শিলাবতী নদীতীরে হিজলী দুর্গ আক্রমণে ও বিজয়ে।

তৃতীয়বার ইব্রাহিম খাঁর সময়ে সপ্তগ্রাম বন্দর আক্রমণের সময়।

চতুর্থবার শের খাঁয়ের রাজমহল দুর্গ অবরোধ ও পরবর্তীতে পাটনা দুর্গ আক্রমণের সময়।

পঞ্চমবারে ১৬০৩-০৪ তে মানসিংহের যশোর অভিযানের সময়। মানসিংহের যশোর অভিযানের সময় কালিন্দী নদীর তীরে লড়াইয়ে গেরিলা ডোঙার আক্রমণে বসন্তপুর শীতলপুর এলাকায় মানসিংহ কার্যত নাকানিচোবানি খান । যদিও ভবানন্দ মজুমদারের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সে যাত্রা মানসিংহ কোনক্রমে একটি সম্মানজনক সন্ধি করেন।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে মানসিংহ আর কখনও সুন্দরবনের নদীসঙ্কুল এলাকা দিয়ে আক্রমণ করেননি । পরেরবার, ১৬১২ তে বসিরহাট দিয়ে প্রকাশ করে ক্রমান্বয়ে শালাকা,খাগড়াহাটে লড়াই করে যশোর দুর্গে আক্রমণ করেন।

ষষ্ঠবারে, চাঁদ কেদার রায়ের যে বিশাল নৌবহর তাকেও তিনি একবার পরাজিত করেন। এবং শ্রীপুর যশোরের মধ্যে সন্ধি হয় যার ফলে তাঁর পুত্র উদয়াদিত্যের সাথে শ্রীপুরের এক রাজকন্যার বিবাহ হয়।

সপ্তমবারে, আরাকান থেকে আগত মগ জলদস্যুদের দমন করেন। এরা উপকূলভাগে তান্ডব চালাতো । তিনি তাদের বিতাড়িত করে উপকূল অঞ্চলে স্থায়িত্ব আনেন। মগ সৈন্য সন্দ্বীপ পর্যন্ত সরে যায়।

১০. মধ্যযুগীয় স্বাধীন হিন্দু রাজাদের নৌ শক্তি (কেদার রায়) –

বিপুলসংখ্যক রণতরীর অধিকারী কেদার রায় একটি সুশিক্ষিত নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং কিছু ভাগ্যান্বেষী পর্তুগিজকে তাঁর রণতরীর অধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কার্ভালো।

বিপুলসংখ্যক রণতরীর অধিকারী কেদার রায় একটি সুশিক্ষিত নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং কিছু ভাগ্যান্বেষী পর্তুগিজকে তাঁর রণতরীর অধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কার্ভালো।

সেই যুগে শুধু পাঠান-মোগল নয়, মগ ও ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারেও বঙ্গবাসী অতিষ্ঠ ছিল| লবণের খনিরূপে বিখ্যাত সন্দ্বীপকে ঘিরে বাঙ্গালী-মগ-পর্তুগীজ-মোগল দের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল| নাবিক পর্তুগীজদের সকলেই যে দস্যু ছিলেন তা নয় তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে অনেক অত্যাচারী হার্মাদ ছিল| ফিরিঙ্গিদের পরাজিত করে কেদার রায় কৌশলে তাদের নিজ রাজত্বের অঙ্গীভূত করেন এবং কার্ভালিয়ান/কার্ভালিয়াস বা কার্ভালোকে করের বিনিময়ে সন্দ্বীপের রাজকার্য সামলাতে দেন| কার্ভালো কেদার রায়ের নৌবাহিনীর প্রধান হন| এই সময় মোগল সেনারা সন্দ্বীপ ঘিরে ফেললে কার্ভালোর সাহায্যার্থে কেদার সৈন্যপ্রেরণ করেন এবং যুদ্ধে পরাস্ত করে মোগলদের বিতাড়িত করেন|

অন্যদিকে আরাকানরাজ মেংরাজাগি বা সেলিম শাহের দৃষ্টি সর্বদাই সন্দ্বীপের উপর ছিল| তিনি ১৫০ রণতরী পাঠিয়ে সন্দ্বীপ হস্তগত করতে চাইলে কেদারের বাহিনীর সাথে তার যুদ্ধ হয় এবং মগরা পরাজিত হয়, সাথে ১৪০ টি তরী কেদার রায় হস্তগত করে ফেলেন| ক্রোধোন্মত্ত আরাকান সম্রাট পরের বার ১০০০ রণতরী ও বিপুল সৈন্য প্রেরণ করলে আরও ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং এতেও মগরা পরাজিত হয়, ফলস্বরূপ প্রায় ২০০০ মগসৈন্য এতে নিহত হয়| অবিভক্ত বঙ্গের ইতিহাস অনুসারে, এমন ভীষণ নৌ-যুদ্ধ গৌড়দেশে আর দেখা যায়নি| পরবর্তীতে কাভার্লো ক্ষতিগ্রস্ত তরীগুলো মেরামতের জন্য শ্রীপুরে যান| কেদার রায় ঐ সময় মোগলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যতিব্যস্ত থাকায় আরাকানরাজ সন্দ্বীপ দখল করে ফেলে।

মান সিংহ দ্বিতীয়বার কেদারের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত| তিনি মন্দা রায়ের নেতৃত্বে কেদারের বিরুদ্ধে অর্ধচন্দ্রযুক্ত পতাকাসহ মোগল নৌবাহিনী প্রেরণ করলে নাড়িয়া নদীতে ভীষণ যুদ্ধ হয়| যুদ্ধে মন্দা রায় কেদার কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হয়| এই যুদ্ধে অধিকাংশ মোগলসেনা নিহত হয় এবং অবশিষ্ট সেনা পলায়ন করে| তাদের শোণিতধারায় নাড়িয়ার জল রক্তিম হয়ে উঠে| কার্ভালো ছাড়া কেদারের যে কজন সেনাপতি ও অন্যতম যোদ্ধাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন রঘুনন্দন রায়, রামরাজা সর্দ্দার, পর্তুগিজ ফ্রান্সিস, কালীদাস ঢালী, শেখ কালু।

পরের বার মান সিংহ সেনাপতি কিলমক খানকে সৈন্যসমেত প্রেরণ করলে সেও পরাজিত ও বন্দী হয়| ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা তাদের বর্ণনায় কেদার রায় ও মান সিংহ এর মধ্যে চারবার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ বার মান সিংহ বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিক্রমপুরের দিকে অগ্রসর হন| সুসঙ্গ রাজবংশের রাজা রঘুনাথ সিংহ মোঘল সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহনের পর তার সাথে এক চুক্তি করেন। এই চুক্তির অংশ হিসেবে রাজা রঘুনাথ সিংহকে মানসিংহ-এর পক্ষে বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কোদার রায় এর বিপক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়। প্রায় নয় দিন ব্যাপী এই ভীষণ যুদ্ধ চলতে থাকে| পরিশেষে কেদার রায় পরাস্ত হলে রাজা রঘুনাথ সেখান থেকে অষ্ট ধাতুর এক দুর্গা প্রতিমা নিয়ে আসেন এবং রাজ মন্দিরে স্থাপন করেন যা আজো দশভূজা মন্দির নামে সুপরিচিত। তখন থেকেই সু-সঙ্গের সাথে দুর্গাপুর যোগ করে ঐ অঞ্চলের নামকরণ হয় সুসঙ্গ দুর্গাপুর। এবং বলা হয় যে তার কিছুকাল পরে আরও যুদ্ধ চললে বিদ্রোহ দমন করে কেদারের রাজ্য বিদ্রোহীদের তথা রঘুনন্দন, রামরাজা, শেখ কালু, ফ্রান্সিসদের মধ্যে বণ্টন করে মান সিংহ প্রত্যাবর্তন করেন।

১১. মধ্যযুগীয় স্বাধীন হিন্দু রাজাদের নৌ শক্তি ( রামচন্দ্র) –

বাকলীর রাজা রামচন্দ্রকে না উল্লেখ করলে গৌড়দেশের নৌশক্তির একটি বড়ো অংশ উহ্য রয়ে যায়। বাকলীরাজ পরমানন্দ ১৫৫৯ সালে গােয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তাদের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে পর্তুগীজরা চট্টগ্রামের বদলে কেবলমাত্র বাকলী বন্দর সমূহের সাথে বাণিজ্য করতে বাধ্য হয়। বাকলী রাজকে কর দিতে স্বীকৃত হয়। বদলে বাকলী রাজ তাদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। সন্ধির শর্ত থেকেই বােঝা যায় পরমানন্দ একজন পরাক্রমী রাজা ছিলেন। পরমানন্দের পর রাজা হন জগানন্দ।

১৫৮৪ সালে এক ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনে বাকলীর সমূহ ক্ষতি হয়। রাজধানী কচুয়া প্রায় ধ্বংস হয়। বাকলীরাজ জগানন্দ সহ বহু মানুষ মারা যায় এই জলপ্লাবনে। এবার রাজা হন কন্দর্পনারায়ন। তিনি মাধবপাশায় নতুন রাজধানী গড়ে তােলেন। ইংরাজ পর্যটক র্যালফ ফিচ ১৫৮৬ সালে বাকলীরাজ কন্দর্পনারায়ণের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি লিখছেন, বাকলীরাজ কারাে অধীন নয়, তিনি একজন পরাক্রমশালী স্বাধীন রাজা। কন্দর্পনারায়ণের পর ১৫৯৯ তে রাজা হন তাঁর 8 বছরের পুত্র রামচন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন যশােররাজ প্রতাপাদিত্যের জামাই। ১৬১১ সালে মুঘল সেনাপতি ইসলাম খাঁ একযােগে গিয়াস খাঁকে যশােহর ও সৈয়দ হাকিমকে বাকলী জয়ে পাঠালেন।তার রাজত্বকালে মুঘলদেরকে আটকাতে ২০ বছরের যুবক রাজা রামচন্দ্র বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করে অপেক্ষা শুরু করলেন। শুরু হল যুদ্ধ। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, ৭ দিন অবিশ্রাম যুদ্ধ চলল। ইসলামী সেনা বাকলীর বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারছিল না। কিন্তু সেই দুর্বলতার সুযোগে ভুলুয়ার লক্ষণমাণিক্য সন্দ্বীপ সহ বিশাল এলাকা দখল করে। দ্বিমুখী চাপে পড়ে রামচন্দ্র একটি বোঝাপড়ায় আসেন ও মোগলদের সাথে সন্ধি করে নেন।

তৎপরবর্তীতে রামচন্দ্র, ভুলুয়ার রাজা লক্ষণ মাণিক্যকে বন্দী করে এনে বধ করেন। তিনি ফিরিঙ্গিদেরকে স্বরাজ্যে আশ্রয়দান করতেন। এই দস্যুদের কোন ধৰ্ম্মজ্ঞান ছিল না,এরা একবারেই বিশ্বাসের অযােগ্য ছিল। যে গঞ্জালিসকে রামচন্দ্র আশ্রয় দিয়াছিলেন,সেই গঞ্জালিস্ বিশ্বাসঘাতকতা করে রামচন্দ্রের অধিকাহস্থ সাহারাজপুর ও পাতলে-ভাঙ্গা অধিকার করে। রামচন্দ্র গঞ্জালিসকে দমন করিতে পারেন নি , কিন্তু তাঁর পুত্র কীৰ্ত্তিনারায়ণ ফিরিঙ্গীদেরকে মেঘনার উপকূল হইতে তাড়িয়ে দেন।

১২)মহারাজা শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ও তাঁর সেনাপতি শ্রীমন্তনারায়ণের নৌযুদ্ধ –

রাঢ়বঙ্গে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অনেক যুদ্ধের ইতিহাস আছে । যবন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হিন্দুদের মুক্ত করার জন্যই এই রাজ্য স্থাপিত হয় । তবে মহারাজা শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ও তাঁর সেনাপতি শ্রীমন্তনারায়ণ এর সময় অনেকগুলি বড় যুদ্ধের সম্মুখীন হয় । তার মধ্যে অন্যতম বিষ্ণুদাস সিং এর অত্যাচারী রাজপুত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ ।★ রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ :- রাজা শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করেন । এসময় দিল্লির সুলতানের নিরন্তর অত্যাচারে অনেক রাজপুত দিল্লি থেকে বহুদূরে বাঙ্গালায় এসে আশ্রয় নেয় । ক্রমশ এরা বলপ্রয়োগ করে একেকটি অঞ্চলের অত্যাচারী সর্দার হয়ে ওঠে । বিষ্ণুদাস সিং নামে এক রাজপুত জাঙ্গিপাড়া-কৃষ্ণনগর সংলগ্ন অঞ্চলে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং স্থানীয় জনগনের ধন-সম্পদ লুন্ঠন ও অপহরণ করে নিজ ধনভান্ডার স্ফীত করতে তৎপর হন । অনেকের ধনসম্পদ বলপূর্বক হরণ করে নিজেকে ‘রাজা’ ঘোষণা করেন ।বিষ্ণুদাসের অত্যাচারের ব্যাপারে স্থানীয়রা ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের কাছে এসে অভিযোগ করলে রণনিপুণ সেনাপতি শ্রীমন্তনারায়ণ অত্যাচারী রাজপুতদের দমন করতে নৌসৈন্যসংযোগ শুরু করেন । শ্রীমন্ত দিলাকাশের পূর্ববর্তী তাড়াজল নামক স্থানে নৌসৈন্যসংযোগ শুরু করেন । ভূরিশ্রেষ্ঠ নৌবাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল ধীবর-কৈবর্ত্য বাহিনী, এরা তিরন্দাজিতে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিল । নৌকাস্থিত তীরন্দাজদের অব্যর্থ আক্রমণে রাজপুত বাহিনী ধরাশায়ী হয়ে পালাতে থাকে । পলায়নপর সৈন্যদের আক্রমন করার জন্য সেনাপতি শ্রীমন্ত , অরবিন্দ নামে এক জলযুদ্ধকুশল কৈবর্ত্যকে নিয়োগ করেন । উভয়মুখী আক্রমণে পরে বিষ্ণুদাস এর সৈনিগণ দ্রুত পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় ও বিষ্ণুদাস সিং প্রাণত্যাগ করে । নদী থেকে নৌসেনার তাড়া খেয়ে পালানোর কারনে সেই স্থান “তাড়াজল” নামে পরিচিত হয় ।

রাঢ়বঙ্গে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অনেক যুদ্ধের ইতিহাস আছে । যবন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হিন্দুদের মুক্ত করার জন্যই এই রাজ্য স্থাপিত হয় । তবে মহারাজা শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ও তাঁর সেনাপতি শ্রীমন্তনারায়ণ এর সময় অনেকগুলি বড় যুদ্ধের সম্মুখীন হয় । তার মধ্যে অন্যতম বিষ্ণুদাস সিং এর অত্যাচারী রাজপুত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ ।★ রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ :- রাজা শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করেন । এসময় দিল্লির সুলতানের নিরন্তর অত্যাচারে অনেক রাজপুত দিল্লি থেকে বহুদূরে বাঙ্গালায় এসে আশ্রয় নেয় । ক্রমশ এরা বলপ্রয়োগ করে একেকটি অঞ্চলের অত্যাচারী সর্দার হয়ে ওঠে । বিষ্ণুদাস সিং নামে এক রাজপুত জাঙ্গিপাড়া-কৃষ্ণনগর সংলগ্ন অঞ্চলে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং স্থানীয় জনগনের ধন-সম্পদ লুন্ঠন ও অপহরণ করে নিজ ধনভান্ডার স্ফীত করতে তৎপর হন । অনেকের ধনসম্পদ বলপূর্বক হরণ করে নিজেকে ‘রাজা’ ঘোষণা করেন ।বিষ্ণুদাসের অত্যাচারের ব্যাপারে স্থানীয়রা ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের কাছে এসে অভিযোগ করলে রণনিপুণ সেনাপতি শ্রীমন্তনারায়ণ অত্যাচারী রাজপুতদের দমন করতে নৌসৈন্যসংযোগ শুরু করেন । শ্রীমন্ত দিলাকাশের পূর্ববর্তী তাড়াজল নামক স্থানে নৌসৈন্যসংযোগ শুরু করেন । ভূরিশ্রেষ্ঠ নৌবাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল ধীবর-কৈবর্ত্য বাহিনী, এরা তিরন্দাজিতে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিল । নৌকাস্থিত তীরন্দাজদের অব্যর্থ আক্রমণে রাজপুত বাহিনী ধরাশায়ী হয়ে পালাতে থাকে । পলায়নপর সৈন্যদের আক্রমন করার জন্য সেনাপতি শ্রীমন্ত , অরবিন্দ নামে এক জলযুদ্ধকুশল কৈবর্ত্যকে নিয়োগ করেন । উভয়মুখী আক্রমণে পরে বিষ্ণুদাস এর সৈনিগণ দ্রুত পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় ও বিষ্ণুদাস সিং প্রাণত্যাগ করে । নদী থেকে নৌসেনার তাড়া খেয়ে পালানোর কারনে সেই স্থান “তাড়াজল” নামে পরিচিত হয় ।

তথ্যসূত্র : “রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী” – শ্রী বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ।

(লেখক পরিচিতি: শ্রী জ্যোতিষ্মান সরকার B.Tech Ceramic Technology তে পাঠরত।)

(সমাপ্ত)

Comment here

You must be logged in to post a comment.